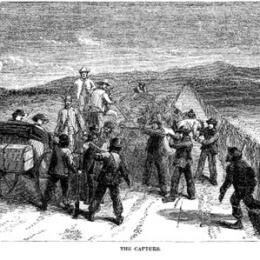

ALLE ORIGINI DEL BRIGANTAGGIO LEGITTIMISTA (III)

Quando, nel 1860, il Sud venne incorporato nel Regno di Sardegna, il paese era un po’ avanti agli altri ex Stati (compreso il Regno sabaudo) nel campo bancario, commerciale – specialmente nel commercio marittimo, in quanto disponeva di una flotta mercantile seconda solo a quella inglese e a quella statunitense – e nel campo industriale (le Reali Officine di Pietrarsa fornivano locomotive, carrozze ferroviarie, motori marini, e i cantieri di Castellammare navi agli altri ex Stati).

Era però alquanto indietro nel settore agricolo, che era al tempo il settore portante di ogni nazione, tranne la Gran Bretagna, dove l’industria già prevaleva sull’agricoltura. Gli storici sono spesso riottosi a ricordare il piccolo primato commerciale e industriale dell’ex Stato borbonico che costituiva il nocciolo della politica borbonica, volto ad offrire un diverso e più moderno tipo di occupazione alle masse diseredate. Insistono invece sul tema dei residui feudali esistenti nelle campagne meridionali al tempo dell’unificazione. E lo fanno anche in modo così generico da apparire tendenzioso. Per tal motivo, l’argomento merita d’essere chiarito.I residui feudali a cui gli storici si riferiscono sono le decime e le corveé a cui il contadino era tenuto, e che certamente ne mortificavano l’esistenza materiale e morale. Per esempio, la prestazione di un certo numero di giornate lavorative, i frequenti donativi di danaro, di polli, di uova, di frutta, di formaggi; l’obbligo di pagare un pedaggio quando si attraversava un ponte o una via, quello di macinare il grano nel mulino del signore e le olive nel suo frantoio; anche il divieto di cacciare nel bosco baronale o di pescare nel suo stagno. A causa di tali angherie la famiglia contadina si toglieva il pane di bocca e viveva una vita miserabile, con la fame compagna quotidiana dell’esistenza. Esse furono un nocciolo duro del feudalesimo, che sopravvisse alla sua abolizione, ma sicuramente non furono la causa scatenante del brigantaggio antipiemontese e antiunitario.Oggi tutti hanno le idee chiare a proposito della proprietà. Non è necessario essere un giurista per avere la consapevolezza che la proprietà è un diritto privato e personale che esclude gli altri dalla disponibilità della cosa. Anche il sistema feudale conosceva detta forma di proprietà (detta burgensatica), ma accanto a questo esisteva una seconda tipologia di potere sulla cosa: i diritti promiscui, a seconda dei casi, universali o feudali. L’istituto che si avvicina alla nostra idea di uso civico (libero) di una cosa immobile senza padrone, tipo il sentiero di campagna, la fonte ai limiti di un bosco, la pozza fluviale in cui, un tempo, le popolane risciacquavano i panni, le canne cresciute lì attorno, la passerella che permette di superare un rivolo, etc. Bisogna ricordare che detti beni non sono nel demanio indisponibile e universale dello Stato o di un Comune, come le vie pubbliche, la spiaggia, il mare, i pubblici lampioni, le pubbliche fontane, etc., il cui uso è disciplinato da norme giuridiche scritte. L’uso dei comunisti (così venivano chiamati) viene invece dall’antica consuetudine o da antichi patti sottoscritti dal barone e dai borghigiani. I diritti promiscui dell’età feudale (demani) spezzavano orizzontalmente il diritto di proprietà su una terra, su un fondo, assegnandolo contemporaneamente a due soggetti: il signore (dominus) e gli abitanti del luogo. Essi avevano il diritto di trarne tutte le utilità che l’agricoltura e l’allevamento davano, o solo qualcuna di esse, per esempio pascolarci le pecore ma non le capre, raccogliere i rami caduti, ma non tagliarli dall’albero.Il titolare del diritto eminente poteva essere lo stesso re (per esempio, il Regio Demanio della Sila), il feudatario del luogo, una parrocchia, un’abbazia, un vescovo, un monastero (titolari di un regio beneficio), un comune libero da vincoli feudali (universitas). Con il consenso del re, il feudatario poteva vendere la terra, o donarla. Alla sua morte era normale che il feudo passasse al suo primogenito. Di regola il re autorizzava la successione. Anche l’universitas poteva perdere il diritto eminente, o perché il re l’infeudava o perché essa stessa chiedeva al re d’essere infeudata. In ogni caso, però, il diritto all’uso seguiva il bene, a simiglianza di un diritto naturale collettivo. Il nostro sistema giuridico conosce gli istituti dell’uso, dell’usufrutto, dell’abitazione (di una casa altrui), ma si tratta di diritti che si estinguono con la morte del beneficiario. Al contrario l’uso feudale era anonimo (quasi sempre legato alla residenza) e atemporale. Come già esemplificato consisteva nel diritto degli abitanti di un feudo determinato o di un determinato demanio comunale di accedere al campo per farvi legna, per pascolarvi gli animali e persino per coltivarne un piccolo lotto, per un ciclo o più cicli produttivi.In un mondo in cui la famiglia contadina non sempre riusciva a sfamarsi, questa forma di usufrutto collettivo offriva qualche soccorso alla povertà. Ma a un certo punto della sua esistenza il sistema feudale si scontrò con la crescita della produttività del lavoro e con il livello dei consumi. Quando il lavoro era poco produttivo e persino i signori vivevano di poco, la concessione di terre in uso ai contadini serviva ad attrarre braccia nel feudo. In appresso, cresciuta la produttività della terra e diffusasi gli scambi mercantili, i baroni presero a consumare di più e ad aspettarsi una rendita sempre più consistente. Per conseguirla, a cominciare dall’Inghilterra, essi propugnarono e ottennero l’abolizione delle promiscuità e la trasformazione del feudo in proprietà. Per due secoli le enclosures inglesi (chiusure, chiudende, recinzioni, non necessariamente erette, ma soltanto giuridicamente poste) furono la causa di una spaventosa miseria contadina e di un devastante inurbamento (pauperismo, questione sociale). Anche gli studiosi e i governi degli altri paesi europei cominciarono a ritenere che la crescita del prodotto nazionale si legava a un’agricoltura condotta dalla mano esperta e dura del padrone o dei suoi fattori. Alla conclusione del processo anche i contadini avrebbero visto migliorare la loro condizione, ma – come accade sempre ai deboli – essi avrebbero pagato i costi della transizione da un sistema all’altro con la perdita delle provvidenze che venivano loro dai diritti d’uso.Intorno al 1740 i costi umani sopportati dai contadini inglesi non erano ignoti a Napoli. Gli illuministi napoletani, i quali avevano parecchio ascolto presso il nuovo governo – quello di Carlo di Borbone-Farnese, re di uno Stato finalmente indipendente dopo la secolare dominazione straniera – erano favorevoli alla formazione della proprietà piena, ma erano anche preoccupati per i duri contraccolpi che la transizione provocava sulla condizione dei contadini. Perciò propugnavano una maggiore diffusione del contratto d’enfiteusi, che favoriva (e favorisce) la formazione della piccola proprietà coltivatrice. Però il governo non intervenne con misure a ciò favorevoli. Lasciò che la classe baronale vendesse le proprie terre, sia quelle non feudali sia quelle feudali, soggette all’uso contadino.La sostituzione del grande feudatario, che in genere viveva oziosamente a Napoli senza granché darsi da fare per sfruttare a fondo i suoi villani, con il nuovo padrone emerso fra i compaesani e fortemente solerte nello sfruttamento del colono, innescò un fiero contrasto tra i contadini e i nuovi padroni. Bisogna doverosamente aggiungere che la presenza dello Stato sul territorio, attraverso la forza pubblica (le stazioni dei carabinieri), era ancora di là da venire, per cui, a quel tempo, nei villaggi e nelle borgate le prepotenze e i soprusi signorili erano quasi una regola. Sintetizzando, vennero alla luce del sole due ideologie: quella del nuovo padronato, frettolosamente definita liberale, e quella dei contadini, che difendevano i loro antichi diritti sulle terre comuni e che, se aspiravano a qualcosa, era il proprio beneficio e non certamente quello dei galantuomini del borgo, arricchitisi non sempre limpidamente. A dirla sinteticamente, i contadini napoletani si opponevano fieramente alla soppressione dei diritti promiscui sia per quel che davano nell’immediato sia perché la loro esistenza costituiva la premessa logica per arrivare alla divisione delle terre comunali, ecclesiastiche e feudali.L’opposizione esplicita dei contadini alla trasformazione dai diritti promiscui in proprietà perfetta, invocato dalla borghesia ricca, riecheggiava alla corte borbonica. Per il re era in gioco il consenso delle masse popolari e il futuro della dinastia. Ciò frenava il re, la Chiesa meridionale e il governo sulla strada delle riforme borghesi. Storicamente, la comprensione che la dinastia borbonica ebbe per gli interessi popolari sta alla base della popolarità di cui godettero i cinque sovrani della casata succedutisi sul trono delle Due Sicilie.

fonte

https://www.homolaicus.com/storia/moderna/brigantaggio/2.htm

invio in corso...

invio in corso...