CALATAFIMI: LA BATTAGLIA CHE FECE L’ITALIA DI DOMENICO ANFORA (XIII)

L’ultimo assalto

Bixio ha chiamato all’assalto la 1a compagnia di Dezza, la più fresca. Si scala, ancora, sotto il calore del piombo e del sole. Garibaldi sale con la sciabola in pugno e il toscano in bocca, seguito dai suoi ufficiali, compresi alcuni feriti, come Sirtori, Palizzolo e Majocchi.

Bixio, il dannato genovese, guida i militi della 1a, molti dei quali genovesi come lui. E molti di essi cadono colpiti. Cadono, feriti gravemente, Ambrogio Boggiano e Andrea Montaldo. Sono colpiti Natale Francesco Cardinale, Francesco Cattaneo, Angelo Donati, Giovanni Fossa, Giuseppe Marino Garibotto, Giò Battista Ghiglione, Francesco Grandi, Stefano Giuliani Messaggi, Francesco Montegrifo, Giuseppe Passano, Salvatore Travi, Carlo Vago, quasi tutti giovani liguri. Ma si avanza, sotto il fitto volare delle pallottole che fischiano minacciose. Avanza il tenente Bandi che si è accorto della presenza del malefico sergente rosso, l’assassino di Schiaffino, che sta ricaricando la carabina, mentre lo guarda fisso con i suoi terribili occhietti grigi. L’ufficiale ha il fucile scarico, per cui si slancia alla baionetta, cercando di colpire il sottufficiale napolitano prima che possa completare l’azione di caricamento.

Il sergente Certosini ha notato di fronte a lui, a una trentina di passi, un ufficiale in divisa piemontese che avanza col fucile in pugno. Carica la carabina, alza il cane, prende la mira quando ormai il nemico è vicino, a pochi passi, con la baionetta spianata, e fa fuoco. Il nemico è colpito sul lato destro del petto ed è scaraventato per terra dal forte colpo.

L’alfiere Di Jorio si è armato di carabina e, a lato della banderuola, spara come un semplice soldato e incoraggia i cacciatori vicini. Cap’e Vacca gli sta accanto e gli dice che faccia fare a lui che è mestiere suo e non di un ufficiale, sparare col fucile. Dall’orecchio dell’alfiere cola il sangue, frutto di una sassata. Poi si becca un colpo di baionetta che gli taglia la fronte e gli fa volar via il chepì.

Giò ha scorto il giovane cacciatore che ha tolto la vita del suo amico Paolo. Urlando, corre verso di lui, ma una palla gli perfora il femore, facendogli fare un capitombolo. L’adrenalina non gli fa provare dolore, non gli fa sentire la fatica, gli ha aumentato al massimo i battiti cardiaci, tanto da sentire il cuore quasi uscire dal petto. Si rialza ed i suoi muscoli sembrano d’acciaio, tanto è veloce il suo scatto in avanti. Le sue pupille sono dilatate, il respiro veloce e la sua bocca ringhiante.

Francesco ha colpito un diavolo di nemico che gli si è scagliato contro, ma quello si è rialzato, come se fosse invulnerabile ai colpi, e ora si avvicina di corsa, con una baionetta lunga e lucente. Francesco si prepara a parare il colpo, ma le sue gambe tremano e il suo stomaco si irrigidisce quasi a farlo vomitare. Para un primo fendente, un secondo, un terzo; il quarto lo raggiunge al fianco e la baionetta affonda nella sua carne, spezzando ‘o scartellato e perforando l’immagine della Madonna delle Grazie che tiene sotto la giubba. La formula contro il malocchio non ha funzionato e Francesco, con la bocca aperta e sotto shock, non riesce a far uscire un lamento. Il garibaldino tira fuori la baionetta e Francesco crolla per terra. La giubba è rossa di sangue che cola copioso sui pantaloni bianchi.

«Mamma mia, mamma mia», invoca il ragazzo di Casale. Ma sua madre è lontana e non immagina neppure il dolore e la condizione del figlio.

Giò è riuscito a infilare la baionetta nel ventre del cacciatore napolitano che ha ucciso Paolo. Ora, consumata la vendetta, le forze lo abbandonano e crolla giù, sul terreno pietroso. Il sangue gli ha inzuppato il pantalone e riempito la scarpa destra. Comincia a sentire il dolore per la gamba lacerata, gli mancano le energie e la testa gli gira. Il respiro gli si fa pesante e la paura di morire gli tiene alti i battiti e gli fa scoppiare la testa.

Un drappello di garibaldini guidati da Benedetto Cairoli, leggermente ferito, si slancia contro un cannone. Col capitano Cairoli ci sono il fratello Enrico, la guida Domenico Cariolato di Vicenza, il sergente dei bersaglieri Gustavo Meneghetti di Treviso, il sergente Eugenio Sartori di Sacile, il giovanissimo studente pavese Achille Sacchi, appena diciassettenne. Si scagliano contro gli artiglieri che si difendono non solo a fucilate, ma anche a colpi di calci di carabina e con pietrate. Il sergente Sartori, reduce delle guerre del ’49 e del ’59, è quasi giunto alla cima del colle, ma una fucilata al petto lo fulmina. Crolla di schiena sulla nuda terra, con gli occhi ancora aperti in un’espressione di rabbia. Va verso il cannone Achille Sacchi, ma un artigliere ha acceso la miccia e la mitraglia lo colpisce in volto, sfracellando il giovane pavese. Ma i garibaldini avanzano ancora, alla baionetta, e i napolitani non reggono all’urto di quell’ardito assalto. Il cannone è preso!

La dipartita

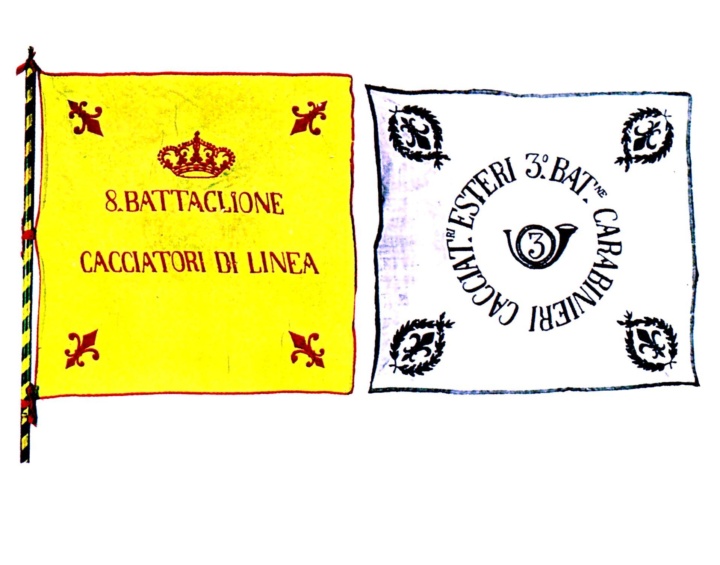

Il maggiore Sforza ha ordinato ai trombetti di suonare la ritirata. Iniziano a scendere per il declivio che affaccia su Calatafimi le compagnie del 10° di linea e dei carabinieri. Seguono i cacciatori. Resta indietro una compagnia dell’8° a coprire la ritirata e, sparando a quadriglie, i cacciatori si allontanano lentamente, calmi, come se fossero in un’esercitazione. Landi guarda scoraggiato il ripiegamento dei suoi soldati e sta già pensando a come aprirsi il passo per Palermo, tra migliaia di insorti impazienti di far la pelle ai napolitani.

Garibaldi è incredulo. I suoi militi hanno espugnato sette balze, sette gironi dell’inferno dantesco, e urlano «Vittoria! Vittoria!».È difficile credere che un pugno di volontari indisciplinati, male armati e male equipaggiati, abbia battuto le belle truppe del Borbone, ottimamente addestrate e armate di moderne carabine e di cannoni. Il generale ha notato che la 6a compagnia di Ciaccio, giunta in cima al colle, si è già riordinata, così gli ordina di inseguire il nemico. C’è un ultimo scambio di fucilate, poi si ritirano anche i cacciatori e tutta la colonna nemica sprofonda a valle, per sparire e poi ricomparire sull’erta per Calatafimi. Sulla strada consolare si ritira anche il drappello di cavalleggeri, fino a poco fa pronto a inseguire i filibustieri disfatti, ora in fuga per la salvezza. I picciotti di Colombo, vista la ritirata dei borbonici, partono all’inseguimento e riescono a catturare quattro cacciatori. Il generale ha constatato, però, che le sue truppe sono troppo stanche e hanno molti morti e feriti. Ordina di cessare l’inseguimento e di organizzarsi a difesa delle posizioni conquistate.

A Calatafimi, da porta Trapani, entrano i soldati napolitani in disordine. Un monello sfuggito alla madre è dietro a un canto e li osserva curioso, notando i loro volti stanchi e i musi neri, avendo stracciato con i denti le cartucce con la polvere. Sono sfatti, con l’uniforme in disordine e sporca. I feriti si trascinano, lenti e sanguinanti. Gli abitanti rimasti in paese sono quasi tutti chiusi in casa o nelle chiese, timorosi che la battaglia si sposti dentro il centro abitato.

L’8° battaglione si è adunato in Piazza Maggiore per riordinarsi e per verificare le perdite. I vuoti sono molti e dolorosi. Il maggiore Sforza passa davanti agli uomini schierati, guardandoli con l’orgoglio di averli visti battersi con coraggio e tenacia, e con la rabbia di aver dovuto ordinare la ritirata. Cap’e Vacca, sudato, sporco, privo del bonnetto e con un fazzoletto che gli stringe la gamba ferita,vede passare davanti a se il maggiore e gli si rivolge con espressione dubbiosa:

«Cumannà, pe sapè, avimmo vinciuto o avimmo perduto?».

Si è combattuto per tre ore e mezzo e ora i vincitori tirano il fiato sulla cima del colle. Nel campo di battaglia sono sparsi morti, feriti, armi, equipaggiamenti, animali morti e si sentono i lamenti di chi avuto le carni lacerate. I garibaldini hanno una trentina di morti e centottanta feriti, di cui la metà grave. Tra gli insorti ci sono sei caduti e oltre una ventina di feriti[1]. I napolitani hanno lasciato sul campo centodieci uomini tra morti e feriti e qualche decina di prigionieri, tra i quali alcuni fanti del 10° di linea, quel reggimento che si è coperto di gloria in Lombardia nel 1848, a fianco dei toscani, nella battaglia di Curtatone e Montanara. Altri feriti sono stati trasportati a Calatafimi.

Garibaldi guarda la strada che da ponente, per una gola, mette in quella conca da cui si ergono i due colli, quello della sua posizione del mattino e quello conquistato. Teme l’arrivo di un corpo nemico da Trapani, così ha organizzato degli avamposti e ha ordinato a Orsini di piazzare le artiglierie di conseguenza. Si andrà domani a Calatafimi.

Si comincia il pietoso lavoro del recupero dei feriti, ché l’uffizio di beccamorto sarà fatto dopo, tanto i morti sanno pazientare. Il generale, girando per il campo di battaglia, ripete in continuazione:

«Rispettate i feriti nemici, sono italiani come noi!».

Giò si guarda attorno e vede i numerosi corpi di morti e feriti che segnano il percorso dell’assalto, tra il Pietralunga e il Pianto Romano, passando per la Fontana della Spina, e divenendo un cumulo sulla cima, dove più forte è stata la resistenza nemica. Il luogotenente Savi ha detto che sono morti cinque carabinieri genovesi e che una decina sono feriti. Proveniente da oltre un masso sente improvvisamente un lamento e poi la recita di un salmo:

«Anche se andassi per valle tenebrosa non temerei alcun male perché tu sei con me».

Strisciando, Giò si affaccia oltre il masso e vede un cacciatore napolitano sanguinante al ventre che si lamenta e che si raccomanda alla Madonna delle Grazie.[2] È il napolitano che ha ucciso Paolo e che poi Giò ha ferito con la baionetta. Dopo un attimo in cui ha pensato di finirlo, Giò s’impietosisce per quel giovane nemico e lo conforta dicendogli:

«Fratello, abbi pazienza, ci verranno a prendere presto e ci cureranno».

Francesco ha improvvisamente visto apparire il filibustiere che gli ha bucato la pancia e, pietosamente, gli dice:

«Non mi uccidere senza un prete, non mandarmi al creatore da peccatore, ti prego».

Giò rimane sorpreso da quella supplica da parte del nemico, come se lui fosse una belva assetata di sangue. Prende un’arancia dalla tasca, la taglia a metà col coltello e ne dà una parte al nemico. Le labbra dei due soldati sono nere e impastate di polvere, di sangue e di saliva. Il succo dell’arancia è un nettare che li ristora.

Francesco si è calmato e capisce che anche quel nemico è ferito e che non gli vuol fare del male.

Dai colli scendono come formiche i siciliani che hanno fatto da spettatori alla battaglia e ora alcuni vogliono far vendetta sui feriti e sui prigionieri napolitani, altri vogliono razziare, altri ancora vogliono dare una mano a chi ha bisogno. Giò nota quattro siciliani avvicinarsi con cattive intenzioni al cacciatore ferito, ma Bixio, da sopra il suo cavallo, li scaccia a colpi di piattonate di sciabola. Francesco deve la vita al feroce genovese che alterna brutalità a pietà.

«Di dove sei, soldato?»,chiede Giò al suo compagno di sventura.

A fatica, imbrogliando la lingua impastata, Francesco risponde:

«Vengo da un borgo in Terra di Lavoro, dal nome Casale».

«Io sono ligure, vengo da un borgo montano chiamato Balestrino», – risponde Giò – . Poi precisa: «Vado per i ventotto e faccio il maestro di scuola, quando non vado a guerreggiare».

Francesco è sempre meno presente, ma dopo un attimo d’incertezza, risponde:

«Ho compiuto vent’anni, sono un contadino e coltivo la mia bella terra ricca di uva, pesche, ciliegie, albicocche e altra frutta» – dice con voce flebile -.

Il dialogo tra i due è interrotto da alcuni studenti di medicina che caricano i due feriti e, tra forti dolori, li portano verso una casetta in fondo all’erta. Nell’attraversare il campo di battaglia, Giò vede il corpo del suo amico, ancora sul posto dove è stato colpito, con il volto pallido rivolto al cielo, gli occhi sbarrati e inespressivi e le braccia aperte. Che tristezza! Il suo cuore ha un sussulto di dolore e pensa a quella madre che non vedrà più Paolo. Ha chiesto ai due portantini di fermarsi per chiudere gli occhi e baciare, l’ultima volta, l’amico.

Il giorno già volge al declino e il sole cala rapido dietro alle colline, come a non voler assistere a quel triste spettacolo di sofferenza e di morte. Ora, nonostante la vittoria, nella calma che segue la tempesta, la malinconia cala sul cuore dei combattenti, aggravata dal funereo odore di cimitero che emanano le piante della valle. Sembra di fiutar la morte!

Figura 61 – Casale di Carinola: le scale della chiesa dei SS. Janni e Paolo e la Via Maggiore (Collezione Famiglia Anfora).

Tramontato il sole e calata la sera, un vento freddo asciuga il sudore e gela la pelle. Francesco è posto sopra la paglia, dentro la casetta, a fianco di Giò. Il giovine soldato soffre e perde ancora sangue. Bisogna portarlo subito a Vita, dove il dottor Ripari ha organizzato l’ospedale da campo. L’unica donna dei Mille, Rose Montmasson[3], moglie savoiarda di Crispi, si è avvicinata a Francesco, avendo sentito il suo pietoso lamento. Gli stringe la mano e si rende conto che è ghiacciata. Lo copre con una coperta e ordina di trasportarlo subito all’ospedale. Giò prega, come gli ha insegnato mamma Catainin e dice:

«Madonna della Guardia, fai che viva questo giovane napolitano».

Francesco trema per il freddo e per l’umidità che gli penetra nelle ossa. Vede quella donna che l’assiste e accenna un sorriso. La vista gli si è appannata e quella donna gli sembra sua madre. L’ultima immagine prima di perdere conoscenza è la facciata della chiesa del suo borgo, proprio di fronte alla casa dei Ferri. Vede il portone grande al centro, i due portoni laterali, le colonne, l’austero campanile, la scala che va sul terrazzo, il tutto di un colore giallino. Vede la madre scendere lentamente le scale, triste, con un velo nero sulla testa. Il suo volto è livido, come quello del dipinto dell’Addolorata al capezzale del suo letto, e le lacrime solcano le sue guance scarne. Poi, sente il lento e mesto rintocco della campana a morto …

[1] Secondo Bandi furono catturate alcune decine di nemici e sul campo ne rimasero 110 tra morti e feriti . Non precisa il numero delle perdite garibaldine, ma dice che furono uguali presso a poco a quelle dei borbonici. Abba parla di 31 morti e 182 feriti tra i garibaldini. Nievo parla di 25 caduti e 94 feriti tra i garibaldini, ma probabilmente si riferisce ai soli feriti gravi e immobili. Cita anche le perdite dei napoletani: 35 morti e 110 feriti.

[2] Un incontro tra un ferito garibaldino e uno napoletano avvenne realmente sul campo di battaglia di Calatafimi e fu tra il tenente toscano Giuseppe Bandi e un cacciatore di Nola. Bandi, memorialista garibaldino, lo descrive con maestria nel suo libro I Mille: da Genova a Capua, pag. 179 e seguenti. Purtroppo non ci dice il nome di quel soldato, né la fine che fece.

[3] Rose Montmasson, detta Rosalia (Saint-Jorioz, 12 gennaio 1825 – Roma, 10 novembre 1904), è stata una patriota italiana. Nativa della Savoia, allora parte del Regno di Sardegna, fu moglie di Francesco Crispi ed è conosciuta per essere stata l’unica partecipante femminile alla spedizione dei Mille.

Domenico Anfora

tratto da

invio in corso...

invio in corso...