Posted by altaterradilavoro on Feb 13, 2019

Intanto lo spirito pubblico si commuoveva

vieppiù; non pochi delusi nella loro aspettativa, dubitavano della lealtà del Principe; gli atti del governo erano

continua prova di mal consiglio; si lavorava operosamente a vantaggio della

rivoluzione, pronta ad irrompere ad un primo cenno che venisse dall’Italia del

Nord: insomma si aspettava Garibaldi.

Essendo le cose a tal punto, che facilmente

facevano prevedere prossimi avvenimenti, sorse la voce di un personaggio della

Reale Dinastia, che si fece udire dal giovane Monarca. Era la voce dello Zio di

lui, il conte di Siracusa. Questo Principe che aveva legami d’intimità ed

amicizia con molti uomini del partito liberale, scrisse il 3 Aprile 1860 una

lettera al Re, nella quale mentre gli additava i mezzi per salvare la

Monarchia, in verità, altro non faceva che tramare contro di essa. Noi qui ne

registriamo il testo.

Sire

«Il mio affetto per voi, oggi augusto capo della nostra famiglia; la più lunga

esperienza degli uomini e delle cose che ne circondano; l’amore del paese, mi

danno abbastanza il dritto presso V. M. nei supremi momenti in cui volgiamo, di

deporre ai piedi del trono devote insinuazioni sui futuri destini politici del

Reame, animato dal medesimo principio, che lega voi o Sire alla fortuna dei

popoli.

Il principio della nazionalità italiana, rimasto per secoli nel campo delle

idee, oggi è disceso vigorosamente in quello dell’azione. Sconoscere noi soli

questo fatto, sarebbe cecità delirante, quando vediamo in Europa, altri

aiutarlo potentemente, altri accettarlo, altri subirlo come suprema necessità

dei tempi.

Il Piemonte per la sua giacitura e per dinastiche tradizioni, stringendo nelle

mani le sorti dei popoli subalpini e facendosi iniziatore del novello

principio, rigettate le antiche idee municipali, oggi usufruita di questo

politico concetto e respinge le sue frontiere sino alla bassa valle del Pò. Ma

questo principio nazionale ora nel suo svolgimento, com’è naturale cosa,

direttamente reagisce in Europa e verso chi l’aiuta e verso chi lo accetta e

chi lo subisce.

La Francia dee volere che non vada perduta l’opera sua protettrice e sarà

sempre sollecita a crescere d’influenza in Italia e con ogni modo per non

perdere il frutto del sangue sparso, dell’oro prodigato e della importanza

conceduta al vicino Piemonte; Nizza e Savoia lo dicono apertamente.

L’Inghilterra, che pure accettando lo sviluppo nazionale d’Italia, dee però

controporsi all’influenza Francese, per vie diplomatiche si adopera…..In tanto

conflitto di politica influenza, qual’è l’interesse vero del popolo di V. M. e

quello della sua dinastia?

Sire, la Francia e l’Inghilterra per neutralizzarsi a vicenda, riuscirebbero

per esercitare qui una vigorosa azione, e scuotere fortemente la quiete del

paese ed i diritti del trono. L’Austria cui manca il potere di riafferrare la

perduta preponderanza e che vorrebbe rendere solidale il governo di V. M. col

suo, più dell’Inghilterra stessa e della Francia, tornerebbe a noi fatale;

avendo a fronte l’avversità nazionale, gli eserciti di Napoleone III e del

Piemonte, la indifferenza Brittannica,

Quale via dunque rimane a salvare il paese e la dinastia minacciati da cosi

gravi pericoli?

Una sola. La politica nazionale, che riposando sopra i veri interessi dello

stato, porta naturalmente il Reame

Anteporremo noi alla politica nazionale uno sconsigliato isolamento municipale?

— L’isolamento municipale non ci espone solo alla pressione straniera, ma

peggio ancora; ché abbandonando il paese alle interne discordie, lo renderà

facile preda dei partiti. Allora sarà suprema legge la forza; ma l’animo di V.

M. certo rifugge alla idea di contener solo col potere delle armi quelle

passioni che la lealtà d’un giovane Re può moderare invece e volgere al bene,

opponendo ai rancori. l’obblio: stringendo amica la destra al Re dell’altra

parte d’Italia e consolidando il trono di Carlo III sopra basi, che la civile

Europa, o possiede, o domanda.

Si degni la M. V. accogliere queste leali parole con alta benignità, per quanto

sincero ed affettuoso è l’animo mio nel dichiararmi novellamente.

di V. M.

Napoli 3 Aprile 1860.

Affezionatissimo Zio

Leopoldo Conte Di Siracusa.

Fu giudizio di non pochi questa lettera non essere del tutto intempestiva e poter giovare ancora agl’interessi della dinastia; la quale opinione molti e i più schivi di cose liberali reputarono non essere senza fondamento, quantunque gli unitari, per le loro arti, avessero fatto sì grandi passi che difflcil cosa era di rattenerli nel loro cammino. Nondimeno sembrava che restasse ancor qualche speranza in favore della Real dinastia, se si fossero posti in opera provvidi espedienti, analoghi alla condizione dei tempi, per togliere ogni pretesto alla rivoluzione.

Ma ciò non poteva andare a sangue di chi con ipocrisia consigliava il Re in privato, mentre cospirava alla rovina del suo Signore, che avevalo arricchito e ricolmato dì favori e distinzioni d’ogni sorta.

Il linguaggio dunque del Conte di Siracusa, fu censurato ed Egli poco poi lasciava i domini del suo Augusto Zio per istanziarsi altrove.

Read More

Posted by altaterradilavoro on Feb 11, 2019

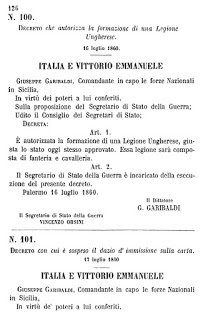

Con il decreto n° 100 del 16 luglio 1860, Giuseppe Garibaldi, comandante in capo delle Forze Nazionali in Sicilia, autorizza sè stesso a costituire una Legione Ungherese composta di fanteria e cavalleria affinchè partecipasse attivamente alla “conquista” del Regno delle Due Sicilie.

Il brigante Alessandro Arena ci fornisce copia del decreto n° 100 del 16 luglio 1860 che potete visionare in allegato.

Riportiamo, inoltre, i riferimenti di alcuni tra i soldati che combatterono in questa legione.

La legione Ungherese fu coinvolta nelle peggiori atrocità commesse durante l’invasione del Regno delle Due Sicilie; ebbe parte attiva nelle stragi di Auletta, di Montemiletto e Montefalcione e fu utilizzata per incendiare paesi e fucilare all’istante chi veniva trovato con le armi in pugno.

I soldati della Legione Ungherese, per le atrocità commesse nella risalita del Regno, possono essere paragonati ai contingenti marocchini durante la seconda guerra mondiale.

Questo brano è scritto ad uso e consumo di chi crede ancora che l’Unità d’Italia sia stata fatta grazie all’avanzata pacifica ed indisturbata di 1000 valorosi in camicia rossa guidati dal generale alto biondo e dal bianco destriero.

Francesca Di Pascale – Briganti

fonte http://briganti.info/garibaldi-e-la-legione-ungherese/

Read More

Posted by altaterradilavoro on Feb 11, 2019

Un genocidio che nessuno commemora – 11 Maggio 1860, mille avanzi di galera, comandati da un bandito, sbarcarono a Marsala – 158 anni fa iniziava lo sterminio del popolo Duosiciliano!

Read More

Posted by altaterradilavoro on Feb 10, 2019

Lo sbarco dei Mille a Marsala, l’11 maggio

1860, venne immediatamente considerato da tutte le

Potenze europee come me un fattore di grave destabilizzazione dello status quo

internazionale.

Non solo Austria, Prussia, Russia furono fermamente

contrarie a un’impresa che rischiava di creare un focolaio rivoluzionario nel

Mediterraneo .Anche l’Inghilterra nutrì forti perplessità per una vicenda dai

contorni indefiniti e dagli esiti incerti e si dichiarò disposta a collaborare

con la Francia di Napoleone III per negoziare una tregua tra il governo

napoletano e gli insorti, con l’obiettivo di arrestare l’irresistibile avanzata

delle camicie rosse.

Il 4

giugno Cavour prendeva atto che il Regno Unito

«pur dimostrandosi prodigo di simpatie platoniche per la causa italiana non è

disposto a muovere neanche un pollice per venirci in aiuto e che anzi la sua

azione è volta a conservare la Sicilia ai Borboni e a ostacolare l’annessione

del Mezzogiorno al Regno di Sardegna».

La posizione di Londra mutava radicalmente, il 12 giugno, con l’avvento del

gabinetto liberale guidato da Palmerston.

Il 26 luglio, quando Garibaldi, impadronitosi

dell’isola, si preparava a passare lo stretto di Messina, il ministro degli

Esteri Lord Russell inviava un dispaccio (ora conservato nei National Archives

di Londra) all’ambasciatore a Parigi, comunicandogli il rifiuto di aderire alla

proposta francese di attuare un blocco navale congiunto per impedire il

passaggio dei volontari sul continente.

Un’azione

militare avrebbe, infatti, contraddetto

«quel principio generale del non intervento che il Governo di Sua Maestà era

deciso a non abbandonare».

Con grande ipocrisia, Russell, pur sapendo che gli alti comandi della marina

delle Due Sicilie si erano venduti agli agenti piemontesi, aggiungeva

«che se la flotta, l’esercito e il popolo napoletano fossero restati fedeli al

loro re, Garibaldi sarebbe stato sconfitto senza difficoltà, ma se al contrario

si

fossero dimostrati disposti ad accoglierlo il nostro intervento avrebbe

costituito un’interferenza negli affari interni del Regno di Francesco II».

La

linea politica decisa da Palmerston e Russell non era però condivisa dalla

Regina Vittoria animata da una personale antipatia per Garibaldi da lei

definito una specie di «gangster sudamericano».

A superare l’ostilità della sovrana, interveniva un’abile e spregiudicata

manovra di Cavour, verosimilmente concordata con il governo inglese.

Ai primi di agosto, Russell riceveva e faceva

prontamente tradurre una lettera di Garibaldi inviata, il 27 luglio, a Vittorio

Emanuele (anch’essa depositata negli archivi del Foreign Office).

In

quello scritto il generale, mentre ribadiva la sua intenzione di raggiungere la

Calabria, dichiarava che al termine della sua missione, egli avrebbe

abbandonato i poteri provvisoriamente assunti per deporli ai piedi del monarca

sabaudo. In realtà quel messaggio era stato personalmente dettato da Cavour, il

quale aveva ordinato ai suoi emissari di fare scrivere all’Eroe dei due Mondi

che

«egli pieno di devozione e di reverenza per il Re avrebbe voluto seguire i suoi

consigli di non abbandonare le coste siciliane ma che i suoi doveri verso

l’Italia non gli permettevano di impegnarsi a non soccorrere i napoletani».

Con queste poche parole la spedizione dei Mille

perdeva i suoi connotali di avventura rivoluzionaria e rientrava nell’alveo del

programma moderato, liberale, costituzionale perseguito da Cavour che era grado

di dissipare i timori di Buckingham Palace.

Il 18 agosto Garibaldi poteva così approdare

indisturbato nei pressi di Reggio Calabria e iniziare la sua travolgente marcia

verso Napoli, grazie alle dichiarazioni di Palmerston dove si rendeva noto che

un intervento ostile della squadra francese sarebbe stato considerato un

attentato contro gli interessi strategici inglesi. In questo modo l’Italia

compiva la sua unificazione da Torino a Palermo.

Londra si assicurava, invece, un vero e proprio

protettorato sul nuovo Stato mediterraneo che, da quel momento, per

l’estensione stessa delle sue coste, sarebbe restato esposto al ricatto della

potenza navale britannica.

Eugenio Di Rienzo

Read More

Posted by altaterradilavoro on Feb 8, 2019

L’ondata migratoria sospinta e

sostenuta dai poteri finanziari rappresenta un vulnus per l’identità delle genti italiche,

fatta di storia millenaria, tradizioni, cultura, leggi, principi e valori, cui

in nulla si riconducono i migranti economici che sbarcano a migliaia ogni

giorno, che nei millenni non hanno costruito nulla di simile a noi. Perciò,

voglio coltivare il senso della nostra identità, per una volta ripercorrendone

le pagine della storia e non solo, come sempre, la trama dei principi

costituzionali. Per capire di cosa Vi parlo, comincio guardando negli

occhi questa immagine della famiglia materna.

Questo saggio è di VINCENZO

FALCONE, Docente di Politica Economica dell’Unione Europea

1) Il Brigantaggio

Sul tema del brigantaggio meridionale, e calabrese in particolare, esiste una letteratura talmente vasta che non pretendiamo, in questa sede, di essere esaustivi sull’argomento.

Ci proponiamo, piuttosto, di esporre qualche notizia informativa, senza alcuna pretesa di nuove scoperte storiografiche, se si eccettua qualche documento dell’epoca, che ci sembra significativo e illuminante sulla mentalità e sul modo di agire di quelli che furono comunemente definiti “briganti”.

Per poter dare una data di inizio al fenomeno del Brigantaggio in Calabria, bisogna risalire alla metà del 1500, ai tempi dell’imperatore Carlo V, quando, in particolare, le angherie dei feudali e le tassazioni cominciarono a rendere quasi impossibile la vita delle masse popolari, all’interno delle quali cominciarono a nascere bande armate che, pur saccheggiando casali e centri abitati, non erano, comunque, malviste dalle popolazioni locali, in quanto esse colpivano, in maggiore misura, i ricchi baroni o i proprietari terrieri (ma non quelli più potenti), allo scopo di vendicare le ingiustizie sociali perpetrate nei confronti della povera gente.

Il brigantaggio divenne uno dei problemi più gravi per i governanti dell’epoca, che durò almeno 400 anni (praticamente fino alla fine del 1800) e giocò ruoli diversi a seconda del tipo di iniziative che intraprendevano gli stessi briganti, oppure in funzione delle alleanze che essi riuscivano a creare con i protagonisti delle lotte per il potere.

Il brigantaggio meridionale in generale, caratterizzato da metodi quasi identici a quelli della delinquenza comune, fu spesso ritenuto causa di malessere sociale e di disagi economici di grande portata che, inevitabilmente, coinvolsero le popolazioni civili interessate dai territori di riferimento, allorquando i governanti, nel periodo napoleonico, o lo Stato, nel periodo postunitario, intervennero per combattere, in modo più o meno cruento, le diffuse sacche di criminalità.

La Calabria è stata, in particolare nel XIX secolo, una delle maggiori ribalte del brigantaggio italiano.

In effetti, il brigantaggio, nell’Ottocento, ebbe diverse impronte: ci furono cicli di aggregazione di bande con ispirazione politico-sociale, altre fasi in cui prevalse il movente criminale e mafioso, e perfino qualche momento in cui si parlò di “brigantaggio romantico”.

In ripetute occasioni, ad alimentare il clima di aggressività furono, come al solito, i Borboni.

Basta ricordare il coinvolgimento di alcuni briganti nel 1799, durante la spedizione sanfedista del cardinale Fabrizio Ruffo per reprimere, nel Mezzogiorno, il «caos giacobino» della conquista francese e a rimettere sul trono di Napoli proprio la dinastia borbonica.

Il brigantaggio, in questi casi, assume carattere politico, alleandosi con i più potenti, ricattando piccoli baroni e proprietari e rispettando, in generale, la povera gente che garantiva loro nascondiglio e copertura.

Assistiamo, quindi, non solo alla connivenza dei baroni con i briganti, ma anche alla “abilitazione”di questi ultimi al rango di borghesi liberi e ricchi e di comandanti militari.

Dopo il 1860, nacque la categoria dei “briganti-guerriglieri” che scendevano in campo contro l’unità d’Italia presentata come «usurpazione piemontese».

Il brigante, in molti casi, era visto dalle masse popolari come un “giustiziere”: vendicatore di secolari soprusi, altre volte, come unica alternativa al Governo, o allo Stato; poche volte come criminale da isolare.

Infatti, sia durante il decennio napoleonico che subito dopo l’Unità d’Italia, la grande difficoltà incontrata dallo Stato, nel combattere il brigantaggio, era la connivenza e l’omertà della gente che proteggeva il brigante o che, comunque, difficilmente lo tradiva.

Un’omertà così fortemente radicata nella popolazione si ripropone, ancora oggi, con riferimento alla criminalità organizzata.

A creare situazioni anomale ha contribuito, in qualche modo, la stessa conformazione geografica che, se da un lato, ha fatto di questa estremità della penisola una via terrestre di comunicazioni essenziale tra il resto del Mezzogiorno continentale e la Sicilia, dall’altro ne ha fatto una regione remota, con una natura splendida ma impervia.

Il teologo e giurista tedesco Johann Heinrich Bartels, che fu anche borgomastro di Amburgo, rilevò con sgomento che “le informazioni che Napoli riceve dalla Calabria sono identiche a quelle che la Spagna un tempo riceveva dall’America”.

Egli era convinto che doveva esserci qualche interesse occulto all’origine di una disinformazione così incomprensibile.

Nei loro resoconti, i visitatori europei sottolineavano la contraddizione tra il forte senso d’ospitalità dei calabresi e l’estrema fertilità delle campagne, contrapposti alla povertà dei contadini e al quasi totale analfabetismo.

Secondo i fratelli Fouchier, ad esempio, tale situazione di arretratezza era dovuta agli onnipotenti baroni, proprietari di latifondi immensi, i quali erano convinti di mantenere il loro potere, se i contadini non si fossero emancipati e se il loro tenore di vita fosse stato limitato alla stretta sopravvivenza.

Sulla ribalta della Calabria, allora, si mossero vivacemente anche mestatori internazionali, quali lo spagnolo José Borges che sbarcò sul litorale ionico come agente sobillatore di istanze reazionarie e come reclutatore di «cafoni armati».

Poiché questa non è la sede per approfondire tutte le questioni legate al brigantaggio, limitiamo le nostre riflessioni al periodo post-unitario ed a quello post-fascista, sottolineando il fatto che sia il Regno d’Italia che i primi governi repubblicani non riuscirono a trovare le giuste soluzioni alle reazioni e alle sommosse popolari dell’epoca:

Furono, infatti, costretti ad utilizzare il potere militare per reprimere le ribellioni delle masse di disperati ed emarginati che si sentivano, alla fine, più protetti e garantiti, prima dal brigantaggio e poi dalla criminalità organizzata.

La differenza culturale e l’incapacità di valutare appieno i gravissimi problemi della Calabria, non consentivano di dare il giusto peso alla miseria sconfinata, al malcontento, al malessere sociale profondo, alla fame di terra dei contadini, alle gelosie e lotte tra benestanti che, alimentando brigantaggio e criminalità, costrungevano la regione ed i suoi abitanti alla rassegnazione nei confronti di uno Stato ingiusto ed emarginante che obbligava la popolazione o a convivere con l’illegalità, oppure ad emigrare.

Iniziando, dunque, le nostre riflessioni a partire dall’unificazione del regno d’Italia, ci sembra opportuno, soprattutto in relazione alla Calabria, citare la nota riflessione di Benedetto Croce concernente il trapasso dal momento eroico, che aveva caratterizzato gli anni del Risorgimento nazionale, a quello più prosaico della risoluzione dei problemi nati con l’Unità: […] Non più scoppi di giubilo come nel sessanta da un capo all’altro d’Italia, e il respirare degli oppressi e l’affratellarsi delle varie popolazioni, ormai tutte italiane […].

Molti sentivano che il meglio della loro vita era stato vissuto.

Tutti dicevano (e disse così anche il re, in uno dei discorsi della Corona) che il periodo “eroico” della nuova Italia era terminato e si entrava in quello ordinario del lavoro economico e che, alla “poesia” succedeva la “prosa”.

In Calabria, come in quasi tutto il Mezzogiorno, spentasi l’euforia dell’impresa dei Mille e quella suscitata dai plebisciti, attraverso i quali la stragrande maggioranza dei calabresi aveva manifestato il desiderio di far parte dello Stato italiano, riemergevano i vecchi problemi ai quali si sovrapponevano quelli nuovi, nati dal confronto con le regioni più progredite del resto d’Italia.

Infatti, la Calabria, nei quindici anni di governo della Destra Storica, dovette affrontare la nuova situazione politica, venutasi a creare con l’Unità, da una posizione di estrema debolezza economica e sociale.

Il nodo più difficile da sciogliere era rappresentato dalla necessità di subordinare i problemi locali a quelli generali dell’Italia.

La regione non “sentiva” l’opportunità di sacrificare le sue scarse risorse economiche e intellettive nell’interesse generale di un’entità statale che ai più appariva lontana ed astratta.

I calabresi, infatti, a parte il ristretto numero dei patrioti che avevano avuto un ruolo determinante nel corso delle lotte risorgimentali e quello, altrettanto sparuto, degli intellettuali che avevano letto Hegel, Settembrini, Mazzini e Gioberti, dovettero, tra l’altro, fare i conti con un “nuovo” fenomeno politico, lo “Stato unitario” che stravolgeva il concetto stesso che essi avevano sempre avuto, sia dello Stato che della politica.

Fino al 1860, i calabresi avevano tenuto come punto di riferimento una capitale, Napoli che quasi nulla aveva chiesto e alla quale in verità poco era stato dato dalle estreme periferie del Regno.

Il re stesso, molto somigliante nei vizi e nelle virtù, ai suoi sudditi, aveva fatto sentire la sua voce attraverso quella, spesso violenta e brutale, dei suoi funzionari e dei ricchi proprietari terrieri, detentori del potere reale esercitato nei confronti dei braccianti e della plebe cittadina.

Era stato difficile, per una popolazione che deteneva il triste primato di altissimi indici di analfabetismo, di mortalità infantile, di disoccupazione e di mancanza, pressoché totale, di strutture, coltivare ideali che non fossero quelli della sopravvivenza e dell’affannosa ricerca della giornata di lavoro o del posto nella pubblica amministrazione.

Conseguita l’Unità, i calabresi venivano, quindi, chiamati a rendersi partecipi di questioni generali (completamento dell’unità nazionale, rapporti con la Chiesa, alleanze con gli Stati europei, ecc.) che, in effetti, nulla sembrava avessero in comune con i numerosi problemi locali rimasti uguali a prima, anzi peggiorati a causa dalle nuove leggi che prevedevano, tra l’altro, un sistema fiscale più moderno, più organico e rigoroso ed il servizio di leva come doverosa partecipazione di tutti gli italiani alla difesa della patria comune.

Tra i numerosi problemi che la Destra dovette immediatamente affrontare, relativamente alla crisi che investiva il Mezzogiorno e, soprattutto, la Calabria, vi furono quelli del brigantaggio, quelle delle conseguenze economiche derivanti dall’applicazione della legge sul macinato e, infine, quelle dell’eterna questione dei boschi della Sila.

Già all’inizio del 1861, in Calabria, il brigantaggio si manifestò nelle forme endemiche di furti, ricatti, vendette personali, atti vandalici contro le colture e il bestiame.

Cominciarono ad apparire le prime bande guidate da capi decisi, abili e spietati che rappresentavano un preoccupante superamento della fase iniziale del fenomeno che negli anni immediatamente precedenti l’Unità era stato caratterizzato dall’azione di fuorilegge isolati.

Le bande che crescevano, di giorno in giorno, in numero e aggressività, arrivarono ad attaccare i borghi rurali e, in qualche caso, anche i centri importanti .

Durante tali aggressioni, venivano uccisi liberali, sindaci, ufficiali della guardia nazionale, nonché, distrutti gli archivi comunali e liberati i detenuti.

Episodi del genere si registrarono a Strongoli, a Zagarise e a San Mauro Marchesato.

Nel 1864, nel constatare l’esplosione del fenomeno, Vincenzo Padula così lo interpretava:

“Finora avemmo briganti, ora abbiamo il brigantaggio; e tra l’una e l’altra parola corre grande divario. Vi hanno briganti quando il popolo non gli ajuta, quando si ruba per vivere, e morire con la pancia piena; e vi ha brigantaggio quando la causa del brigante è la causa del popolo, allorquando questo lo ajuta, gli assicura gli assalti, la ritirata, il furto e ne divide i guadagni. Or noi siamo nella condizione del Brigantaggio […]. Il Brigantaggio imbaldanzito dice al popolo: “Garibaldi” vi promise carne e pane, e vi tradì; “Vittorio Emanuele” vi giurò di farvi felici e non attenne le promesse: seguite dunque noi. E il popolo è coi briganti; vale a dire, il popolo che una volta fu per Garibaldi, pel Re, per l’ordine, per l’emancipazione d’Italia, ora è per la vergogna di Italia, pel disordine, pel saccheggio. Come cademmo così basso? Chi alimenta l’audacia dei briganti, ed assicura loro il dominio dei boschi? Noi non temiamo di dirlo”.[1]

Aggravatasi, pertanto, la situazione, il governo pensò di intervenire per stroncare questo fenomeno dilagante.

Il 15 luglio del 1863 cominciò, così, alla Camera dei Deputati la discussione sulla legge che prevedeva un massiccio intervento nelle province meridionali del Regno d’Italia.

Fin dalle prime battute, alla Camera emersero le due opposte tendenze che da qualche anno dividevano il paese sul quel fenomeno, che nel Mezzogiorno aveva assunto le dimensioni di un male endemico.

Bisogna ricordare, infatti, come abbiamo già accennato, che la presenza di briganti in Calabria aveva quasi scandito la storia stessa della regione, sin dal 1500.

In tempi più recenti i briganti erano stati, di volta in volta, utilizzati anche per fini politici.

Durante la spedizione del cardinale Ruffo, nel corso del decennio francese, la ferocia dei briganti calabresi era diventata tristemente nota in tutta Europa, soprattutto, attraverso i diari degli ufficiali francesi, testimoni di veri e propri atti di crudeltà, compiuti nei confronti dei loro soldati.

Il brigantaggio non assunse mai in Calabria, come del resto nelle altre regioni del Mezzogiorno, i caratteri di una rivolta sociale.

In effetti, tale fenomeno fu sempre un fatto ricollegabile alla complessiva arretratezza della nostra regione, ma non per questo i briganti ebbero mai la consapevolezza, se si eccettua qualche rarissimo caso, di lottare per ideali di giustizia sociale o di libertà.

Incompreso nella sua reale dimensione e nelle sue svariate componenti, il brigantaggio, nel momento in cui lo Stato pensò di intervenire per reprimerlo, divise il mondo politico italiano.

Da una parte, si schierarono, rappresentando la maggioranza, quanti vedevano in esso una manifestazione di delinquenza comune, resa maggiormente persistente a causa della crisi determinata dai recenti sconvolgimenti politici e dal passaggio da un sistema di governo ad un altro.

I parlamentari che sollecitavano un pronto intervento dello Stato erano indotti ad assumere questa posizione anche a causa della scarsa informazione sui molteplici problemi che travagliavano la Calabria e dal pregiudizio che il brigantaggio fosse da collegare ad una certa ferocia propria delle popolazioni del Sud.

Dall’altra, fatte salve le posizioni moderate e di mediazione che emersero nelle discussioni, sempre abbastanza animate, si collocavano i parlamentari convinti di trovarsi davanti ad un problema sociale da esaminare, con molta pacatezza e da risolvere con provvedimenti legislativi adeguati.

Tra i parlamentari calabresi si fece sentire, forte ed autorevole, la voce di Luigi Miceli[2], mentre gli altri rimasero silenziosi, come se i provvedimenti da prendere non interessassero direttamente la propria regione e i propri elettori.

Il Miceli si mostrò subito contrario ad interventi repressivi eccezionali, convinto com’era che altre dovessero essere le misure da prendere di fronte a fatti che, nonostante la loro gravità, celavano i profondi squilibri sociali esistenti nel Mezzogiorno d’Italia e, segnatamente, in Calabria.

Le cause del brigantaggio erano, a suo giudizio, l’endemica miseria delle masse contadine, la prepotenza e l’esosità dei proprietari terrieri, l’ingiusta distribuzione della ricchezza, l’infimo livello culturale del popolo, la mancanza assoluta di scuole, strade, ospedali ed altre infrastrutture primarie.

“Un Governo che succede ad una rivoluzione”, affermò il Miceli, nella seduta parlamentare del 31 luglio 1863, “è obbligato ad agire con la massima rapidità e franchezza, a non frapporre indugio di un sol giorno, ad approvare leggi dalle quali deve risultare la salvezza del plebe che vive di stenti […]. Un Governo onesto e che vuole la tranquillità del Paese, un Governo che vuole sradicare il brigantaggio e il borbonismo, non deve dare motivi per cui si istituiscano paragoni tra lui e il cessato Governo, deve fare giustizia, una rigorosa giustizia e più di tutto deve farla contro i potenti che abusano del loro stato”.

Nonostante la ferma posizione del Miceli e di altri parlamentari che operavano all’opposizione, venne approvata la legge Pica che prevedeva lo stato d’assedio, anche nelle Calabrie, e le conseguenti norme legislative che di fatto sospendevano le garanzie costituzionali.

L’esercito italiano intervenne in Calabria con estrema determinatezza e applicò, con severità, la legge speciale da poco approvata dal Parlamento.

Saccheggi, incendi, perquisizioni, ingiustizie e soprusi furono ciò che la Calabria conobbe da parte dei piemontesi i quali pretendevano di risolvere con la repressione, un problema che, invece, andava visto ed interpretato con lungimiranza politica, piuttosto che soffocato con la forza delle armi.

Corollari di tutta questa campagna furono numerosi processi ed esecuzioni sommarie a carico di briganti o presunti tali.

Non si tenne conto del fatto che i contadini calabresi, per costume, non consideravano reato il possesso del fucile o del coltello.

Per le truppe inviate in Calabria, tale possesso rappresentava un delitto da punire severamente.

I briganti risposero con durezza a questo stato di cose e spesso misero a repentaglio la vita degli stessi soldati italiani, più volte in difficoltà su un terreno poco conosciuto e che tanto si prestava agli agguati e alle improvvise ritirate.

I briganti strinsero ancor più i loro rapporti sia con gli agenti borbonici che con una parte del clero locale, piuttosto sensibile alla politica oltranzista messa in atto da Pio IX.

Strette tra l’incombente minaccia dei briganti e le severe sanzioni per quanti si fossero assunto il compito di aiutare, in un modo o nell’altro, i fuorilegge, le popolazioni calabresi sperimentarono un sistema di governo che ai loro occhi apparve ingiusto ed estremamente lontano dai propri bisogni.

Nella vischiosa situazione in cui venne a trovarsi la Calabria, a pochi anni dall’Unità, un ruolo importantissimo venne assunto dai proprietari terrieri, molti dei quali vennero definiti “manutengoli” per l’utilizzazione che fecero dei briganti a difesa delle loro proprietà, minacciate dalle bande che battevano tutto il territorio.

La prima fase dell’insorgere del brigantaggio postunitario viene generalmente definita “politica” a causa degli aiuti offerti dai sostenitori del passato regime.

Nell’estate del 1861, i Borboni pensarono che fosse necessario incanalare l’attività delle bande brigantesche verso precisi obiettivi politici di stampo legittimista.

I briganti, cioè, avrebbero dovuto operare in modo da preparare il terreno ai fini di una sollevazione generale del Mezzogiorno che favorisse il loro ritorno.

A tale fine, il principe di Scilla, nel luglio del 1861, pensò di affidare, tramite opportune istruzioni da parte del generale borbonico Clary, la delicatissima missione ad uno spagnolo della Catalogna Josè Borjes[3] che, con pochi compagni fidati, sbarcò in Calabria, sul litorale ionico, tra Bruzzano e Brancaleone, il 14 settembre 1861, nascondendosi tra i boschi dell’Aspromonte.

Il momento scelto non era, tuttavia, favorevole, anche perché, col sopraggiungere della stagione invernale, l’attività dei briganti si riduceva notevolmente e la repressione di luglio e di agosto, da parte dell’esercito nazionale, soprattutto nella provincia di Catanzaro, fu rapida e decisa.

Borjes e i suoi pochi compagni si trovarono quindi ben presto isolati.

Braccato dalle guardie nazionali e dalle truppe, egli tentò di tirare dalla sua parte la banda comandata dal brigante Mittica, con il quale sembra avesse concertato un attacco a Platì.

Fallito il progetto, mentre Mittica veniva ucciso in un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine, il Borjes, aiutato da un inviato del Principe di Bisignano, riuscì a fuggire verso la Basilicata.

Con la partenza del Borjes, si chiudeva in Calabria la fase del cosiddetto brigantaggio politico.

Quando venne approvata la legge Pica[4], lo Stato italiano si trovò a combattere contro bande che, praticamente, non potevano più contare sull’appoggio del partito borbonico.

Nonostante ciò, i risultati ottenuti dall’esercito non furono molto positivi, tant’è vero che, nel 1864, venne proposta la proroga della legge straordinaria.

Anche nel corso di quella discussione in Parlamento, tra i deputati calabresi, intervenne solo Luigi Miceli, per sostenere, tra l’altro che, “La legge eccezionale, vista in se stessa, è diventata tristissima per il modo violento ed arbitrario col quale è stata eseguita”

Del resto, l’intervento dello Stato ai fini della repressione del fenomeno non era una novità per il Mezzogiorno.

Anche il governo borbonico, proprio nel dodicennio preunitario, era intervenuto energicamente, conseguendo un certo successo. Le forze dell’ordine, coordinate in quell’occasione dal marchese Nunziante, che aveva ricevuto poteri eccezionali, avevano, infatti, catturato parecchi malfattori e denunciato presunti favoreggiatori (i cosiddetti manutengoli).

È un episodio da tenere ben presente, se pensiamo che non pochi proprietari terrieri calabresi avevano aderito e sostenuto i programmi unitari, anche perché speravano che un governo più forte di quello borbonico avrebbe avuto maggiori possibilità di debellare, definitivamente, quella piaga che non pochi danni procurava alle loro proprietà con incendi, furti di bestiame, ricatti e grassazioni varie.

Con l’Unità, molti Consigli municipali calabresi avevano invocato l’intervento dello Stato, anche se, poi, avevano manifestato il loro dissenso in occasione di rappresaglie particolarmente violente, eseguite nei territori posti sotto la loro giurisdizione.

In definitiva, si era creata in Calabria, una contraddittoria visione delle cose : da una parte si faceva pressante richiesta di azioni determinanti da parte dello Stato ma, nel contempo, venivano rivolte critiche aspre allo stesso, quando la sua presenza assumeva tutte le caratteristiche di un vero e proprio stato d’assedio.

Infatti, la tecnica adottata dal generale Fumel che, spesso, non distingueva tra briganti e innocui possessori di fucili o di coltelli, non era il mezzo più idoneo per risolvere le cose.

Luigi Miceli, continuava a portare avanti la sua battaglia politica contro quei mezzi che egli considerava inidonei per stroncare e risolvere il problema del brigantaggio.

Egli era uno dei pochi, se non l’unico deputato calabrese, che era riuscito ad inquadrare il fenomeno nei termini di una crisi profonda che, come tale, richiedeva interventi straordinari, in quanto, a suo parere, le vere cause del brigantaggio dovevano essere ricercate nell’inerzia del governo, nella protervia dei proprietari terrieri, oppressori della povera gente, nella mancata soluzione della questione silana e nella grave situazione delle terre demaniali.

Ad ogni modo, tra il 1861 e il 1862, furono eliminati in Calabria circa 1.560 briganti (1.023 nella provincia di Catanzaro, 306 in quella di Cosenza e 234 in quella di Reggio Calabria).

Tuttavia, nonostante le leggi eccezionali, il biennio 1863-64 segnò una recrudescenza del fenomeno che proprio in quegli anni, da elemento “politico”, dato l’appoggio che esso aveva ricevuto dai Borboni, si trasformava in vero e proprio dramma socio-economico.

Le estorsioni divennero più frequenti e non risparmiarono più neanche i grandi proprietari terrieri.

Ciò procurava ai briganti l’appoggio dei contadini.

In un ambiente come quello calabrese, i solidi legami materiali e morali tra i contadini (a parte l’antico mito ancora persistente del brigante difensore dei deboli) rendevano, ancora più difficile, l’opera di repressione, in un contesto che mal sopportava la presenza di uno Stato che, fino ad allora, si era mostrato, quasi soltanto, sotto l’aspetto repressivo.

Del resto, molti briganti erano coraggiosi e astuti e sapevano accattivarsi le simpatie dei diseredati, abituati da sempre a farsi giustizia da sé, date le note deficienze dei governanti del passato.

Celebri e non sempre disprezzate, in tutta la Calabria, divennero le bande di Pietro Monaco, di Faccione, di La Valle e di Malerba.

Essi erano riusciti ad assoldare o quanto meno a trascinare dalla loro parte, parecchi elementi del disciolto esercito meridionale garibaldino.

La stessa grave crisi economica che aveva investito la Calabria, fin dal 1860, non rendeva agevole stroncare il brigantaggio che, anzi, proprio da questa negativa congiuntura, traeva spesso alimento.

I prezzi del pane e del sale si elevarono continuamente, dopo il 1860, e le misure adottate dal governo furono quasi sempre limitate o tardive.

Si pensò di costruire strade, ponti, acquedotti e, a questo fine, con un decreto reale del gennaio 1861, vennero stanziati 10 milioni per lavori pubblici a favore del Mezzogiorno.

Vennero approntati i progetti, ma i soldi tardarono ad arrivare e Liborio Romano[5], nelle sue “Memorie Politiche”, affermava decisamente che, rimasto disatteso il decreto del 23 gennaio 1861: “ne seguirono due gravissimi mali: il primo, che il brigantaggio si accrebbe di tutti coloro che l’indigenza spinse a farvi ricorso come solo mezzo alla vita, fra’ quali non pochi dell’esercito borbonico, improvvidamente disciolto, il secondo era la mancanza di strade comunali che rendeva più difficoltosi gli scambi interpersonali e commerciali”.

Ma il governo non affrontò globalmente il problema e si limitò ad adottare solo misure di emergenza.

Scarso rilievo, infatti, ai fini del controllo del carovita, ebbero le importazioni di grano che avrebbero dovuto provocare un “ribasso” sui mercati meridionali.

In sintesi, si possono distinguere due grandi fasi del brigantaggio postunitario: la prima, quella politica, in quanto sorretta dall’appoggio dei Borboni che, anche in Calabria, si erano serviti, come già detto, del catalano Josè “Borjes; la seconda, quella sottolineata dalla famosa relazione Massari, presentata nel comitato segreto della Camera dei deputati nel maggio 1863 e pubblicata dopo qualche mese.

Questa relazione, mise in evidenza che le principali cause determinanti del brigantaggio erano lo stato di estrema miseria in cui versava il proletariato meridionale, ossia quello dei contadini senza terra.

In essa veniva sottolineato, inoltre, che, nelle province dove i contadini possedevano la terra o partecipavano, in qualche modo, ai suoi frutti, minore appariva il flagello del brigantaggio.

Ci sembra ora utile ricordare un documento dell’epoca, che, tra l’altro, ci offre la possibilità di ricostruire il clima creatosi attorno al fenomeno del brigantaggio.

Nel giugno del 1867 si celebrò, presso la Corte di Assise di Catanzaro, un processo a carico di 21 briganti.

Riportiamo alcuni brani del resoconto che di tale processo fece un anonimo articolista del «Giurista Calabrese».

Il documento ci sembra interessante per diversi motivi ma, soprattutto perché vi si nota la tendenza, di stampo positivistico, a leggere, nei tratti somatici degli imputati, una sorta di innata malvagità.

Evidentemente, sulla scia degli studi di Cesare Lombroso e dei suoi seguaci, si pretendeva di interpretare il carattere degli individui e delle popolazioni proprio attraverso l’esame del tratto somatico.

Ecco infatti cosa dice a tale proposito il cronista, nel descrivere i vari imputati:

“I giudicabili [ gli imputati, n.d.r.] serban quasi tutti un contegno di noncuranza — taluno di essi sta in atteggiamento di sprezzo — niuno sembra agitato dal rimorso. Il solo Pietro Bianchi, dalle atletiche forme e dalla folta e nera barba, conserva un’aria quasi serena, ma sotto quell’apparente tranquillità osservi la marcata sporgenza del labbro superiore, e l’occhio irrequieto vivacissimo, indice di una scaltrezza senza pari […]. Greco è il solo che veste il costume brigantesco — egli tocca appena 30 anni — È di mezzana statura: la conformazione speciale della bocca, e della fronte — e l’occhio stupidamente feroce, indicano l’abbiettezza e la perversità dell’animo […]. Un occhio piccolo, affossato, cupo — una bocca enormemente sporta in fuori, una fronte schiacciata, angustissima, il color del volto giallo-terreo e sfornito di peli — fanno distinguere fra tutti Pasquale Dardano Bufalaro — Se la fisonomia di Benedetto Greco può, tuttocché ributtante, esaminarsi per qualche tempo, quella di Dardano ispira tale invincibile ribrezzo che lo sguardo si ritorce inorridito, come se avesse incontrato le forme della iena. Antonio Critelli Grio, è giovine, robusto. Gli cresce sul mento una barba rossiccia, ed ha costantemente le labbra atteggiate ad un riso sprezzante — Sta poggiato ad una delle spranghe che chiudono i giudicabili, ed in tale giacitura pare che non si curi della solennità del giudizio”.

Anche la pubblica accusa, nella sua requisitoria di cui riportiamo i passaggi più significativi, interpreta, pienamente, la generalizzata lettura che si faceva del brigantaggio, anche se non mancano in essa degli accenni a fenomeni molto inquietanti, quali, ad esempio, quello del manutengolismo:

“Volge ormai il quinto anno dacché la selvaggia creazione del brigantaggio arreca alle due prime Calabrie lutti e danni pressocché innumerevoli. Quella orde di masnadieri fatte audacissime dall’aspra natura dei luoghi, dall’ignavia dei monti, e (con voce vibrata) dall’impudente connivenza dei pochi ai quali piace arricchire dell’altrui, non temerono di manomettere a viso aperto le sostanze dei privati, di maculare l’onore delle famiglie, di attentare alla vita dei cittadini […]. Distrutta la pastorizia con le frequenti uccisioni delle greggi: isterilita l’agricoltura tagliando le piante ed appiccando il fuoco alle biade ed alle case rurali; disseccata la fonte del commercio colle reiterate aggressioni sul pubblico cammino: impoverite le famiglie con le numerose estorsioni: insozzata coi ratti e cogli stupri la santità del pudore domestico: il tipo del brigante diventato nella degenere coscienza delle plebi un ideale di fortunati ardimenti […], parea che la forza sociale, e la potestà delle leggi dovessero rimanere paralizzate per lunga stagione […]”.

Terribili e, purtroppo, quanto mai attuali le testimonianze delle vittime dei briganti.

Uno di essi narrò che “mentre l’infelice Mancuso era agonizzante fu tagliato a pezzi, e dilaniato nel modo il più spaventevole. Ciò fatto [i briganti, n.d.r.] si recarono dall’altro pastore Chiarella e lo percossero in modo che gli ruppero la colonna vertebrale. Quel misero cercava allontanarsi carponi dal luogo, ma i briganti gli scaricarono contro vari colpi d’arma da fuoco e lo ferirono a morte. Prima di allontanarsi misero sul cadavere del Mancuso un biglietto scritto precedentemente da Perrelli, nel quale si diceva che egli, Sacco e Trapasso aveano consumati gli assassinii, perché sospettavano che i due pastori aveano fatto la spia alla pubblica forza contro i briganti”.

Un’altra vittima così diceva ai magistrati: “e così mi condussero nella Sila fra le nevi ed i geli, perché nel forte dell’inverno, e mi tennero 31 giorni fra le sevizie e le minaccie di morte, non essendo mai contenti delle somme ed oggetti preziosi che si mandavano dalla famiglia. Finalmente mediante la somma di ducati 16 mila circa fui liberato”.

Presidente: “aveste reciso anche l’orecchio sinistro?”.

Querelante: “Sissignore, a fin di mandarlo alla mia famiglia ed ottenere maggiori somme sen’altro indugio: ecco (e si alzò sollevando i capelli che coprivano l’immane sfregio)”.

Giustino Fortunato definì il brigantaggio l’ultimo terribile atto della vecchia e grave questione demaniale.

Presso l’Archivio di Stato di Catanzaro giacciono le maquettes dei briganti: erano lettere minatorie, ricatti, minacce, richieste di denaro, di averi o di altro alle famiglie benestanti.

In esse, probabilmente scritte da uno scrivano semianalfabeta sotto dettatura, si riscontra l’evidente ignoranza dei briganti i quali si esprimevano o scrivevano (se sapevano scrivere), in forma dialettale, per cui alcune parole si presentano incomprensibili e intraducibili.

A titolo di esempio, ne trascriviamo una, datata 1865, in cui era scritto: “Gentilissimo Signore è cavalieri Ripetuosamente Vengo a Baggiare la mano ma sono costretto a fati uno buoglieto in mia testa è Vi na Prego subito che ricevite questo biglietto che avete la premura per lo spazio di tre giorni che vi benignati à mandarer gli uggetti che noi vi domandamo. Primo tre cento ducati, due rivovari due pistoli a due buoti due stiletti ben fatti è 6 anela di oro; non altro vi saluto mo tutti è sono servitore – firmato Giachino loggo con la sua compagnia”,

(Gentilissimo Signore e cavaliere, rispettosamente vengo a baciarVi la mano, ma sono costretto a scrivere un biglietto di testa mia. Vi prego che quando riceverete questo biglietto di avere la premura nel tempo di tre giorni, vi benigniate di mandarmi gli oggetti che vi chiediamo. Per prima cosa trecento ducati, poi due revolver, due pistole a due fuochi, due stiletti ben fatti e sei anelli di oro; non altro vi salutano ora tutti e sono servitore – Gioacchino Longo con la sua compagnia).

Sempre lo stesso Longo, in un’altra lettera, chiederà 40 mila ducati, di cui ventimila in oro e ventimila in argento; poi, cento anelli, cento fazzoletti di seta, sette brillanti, …dieci paia di orecchini alla francese, sei cilindri (orologi) di oro con le catene di oro, sette carabine, revolver, settecento palle di revolver, sette cannocchiali di lunga vista e sette fili di oro per la gola del più grosso.

In un’altra lettera, sempre il Longo, aggiungerà: “sinon mandati questa somma, lo vostro figlio noi lo uccidiamo”.

In un altro avviso, aggiunge che avrebbe mandato le orecchie (“laricche”), oppure la testa.

Un altro brigante, nel 1864, chiederà seimila ducati, una bisaccia di pane e companatico, trenta canne[6] di velluto per fare cappelli, una canna di castoro, un orologio da taschino, “rilogo di sacca”, otto anelli, una collana, tre cappelli, quattro canne di velluto rigato, quattro paia di stivali, un revolver, cento bottoni in argento e di non fare parola con nessuno.

Un altro, nel 1862 chiede: “duecento piastre, perché non vi chiedo una somma che non potreste possedere, perché mi debbo sostenere con tutti i miei compagni, perché se me le rimettete ringrazio la vostra bontà e se no vi darò dei dispiaceri e lo voglio sapere subito, avete due ore di tempo”.

Un altro, nel 1861 scriverà: “La comitiva mi dice che se volete i buoi vivi dovete mandare sei canne di castoro, oppure il corrispondente in denaro, ed altri venti pezzi per il cappello, un paio di scarponi, tre mazzi di cartucce, due bottiglie di rosolio e due di rum (“rumbu”), un mazzo di sigari e quattro libbre di tabacco, moltissimo pane ben fatto, quattro camicie e quattro fazzoletti;… in caso contrario subito faremo “il festino”.

Una prova della religiosità e della devozione dei briganti verso le immagini votive si rileva in una lettera datata 8 agosto 1863, nella quale il brigante Vincenzo Scalise, detto Pane di Grano, minaccia i galantuomini di Petilia Policastro, un paesino in provincia di Crotone, ai quali intima di trasferire la statua della Madonna nel Romitorio, perché “Lei non è stata mai molestata e la gente che vi è andata in preghiera si è mossa con grande sicurezza e non è stata molestata e né verrà molestata da alcuno. Se non portate la madonna al romitorio vi bruso (vi brucio) le vostre robe (il casino, vacche e pecore) e con un battero (un fiammifero) vi rovino e la dovete portare in processione”.

Ma vi è, pure, una lettera di un ricattato, con uno stile di persona colta, il quale alla richiesta, sicuramente esosa, risponde al brigante affermando: “Caro Antonio, credimi non posso più. Il mio cuore è grande ma le mie finanze sono ristrettissime. Non andare presso le malelingue. Datti carico delle mie circostanze. Il bene che mi fai non andrà perduto. Se non posso oggi, spero potrò appresso. In me avrai un amico sincero che potrà esserti utile in ogni tempo, di notte e di giorno. Non mi affliggere perché non me lo merito. Io non ti conosco, non ti ho fatto male veruno. Ho sempre difeso i parenti dei briganti ed i loro amici senza interessi, e con zelo, quindi se non merito riguardi, merito almeno di non essere posto in croce. …Fa quello che Dio ti ispira. … Un amico vale più di un milione. Ajutami caro Antonio e poi comandami della vita. Ti saluto coi tuoi compagni e mi attendo i tuoi favori- tuo amico Luigi Chimirri”.

Poi vi è una lettera del 1865, nella quale il brigante Francesco Cristiano fa uno sconto al ricattato, perché ha appreso che è un sostenitore del Reale Francesco II: “voi siete rialista, così invece di ottocento ne manderete quanto potete, ma pensate che si devono contentare trenta persone… altrimenti avete un gran dispiacere. Come si vede, il rispetto verso il sostenitore dei reali è fino ad un certo punto, altrimenti saranno comunque guai”.

In una lettera di un sequestrato, il sig. Antonio Perri fu Diodato di Conflenti (prov. di Catanzaro), datata 1865, c’è scritto: “Mia cara Madre e caro fratello se mi volete vedere un’altra volta mandatemi la somma di quattromila ducati, il mio fucile e dieci canne di castoro, dieci di cotone, dieci di vellutino e duecento palmi di vellutino per i cappelli, perché io sono attaccato mano e piedi e poi la roba vale più della mia vita”.

Poi ancora: ”cara sposa vai da tuo padre, digli di fare il possibile per farsi prestare il denaro, che poi faremo i conti, perché verranno due signori con un fazzoletto bianco messo sopra la spalla sinistra la sera della domenica”.

Alla fine della missiva raccomanda di guardarsi dalle persone che potrebbero incontrare, “per non restare derubati e colle mani vacante”.

Un altro sequestrato, Luigi Filippo Chimirri, in una lettera del 1867, scrive: “Caro padre, io sono in mano ai briganti, che vogliono quarantamila ducati, poi sei orologi in oro a doppia cassa con le catene a laccetto per collana, sei revolvers, sei a due colpi di un’oncia, sei cannocchiali di lunga vista, venti paia di orecchini di dieci ducati il paio, cento anelli, cinquanta fazzoletti di seta, dieci collane per donna, dieci grembiuli damascati di seta, dieci canne di bordiglione castrato e dieci di castoro verde, dieci brillanti per le mani e subito preparate questa somma, affinché io possa ritornare a casa, se no passo all’altra vita”.

“Caro Padre non fate venire la forza militare cittadina, perché scontrandosi con la comitiva, io sarò ucciso. Vi raccomando, perché so benissimo che è impossibile che voi possiate disporre di tali somme ed oggetti, ma essi questo mi dissero di scrivere ed io scrissi. Non vi date troppo alla collera e pregate per il vostro infelice figlio”.

In una lettera del 1868 si legge: “inviatemi subito, nel termine di due ore, perché io sono di passaggio, duecento ducati, una bisaccia di pane e companatico per otto persone, perché se non me li mandate vi uccido i buoi e le pecore”.

Nel 1868, il brigante Angelo De Santijs scrive al parroco di Castagna “un paesino della presila”: “”Con tanta gentilezza vengo a pregarvi, se voi accettate le mie preghiere, voglio solo due fucili a due canne, il revolver ed un coltellaccio per questa sera”

“Non fateli venire meno queste cose se no vi provoco dei danni”

“Se non potete mandarmi questi oggetti, mandatemi la somma di cento ducati, al fine di poter comprare queste cose”.

Alcuni briganti, nelle loro lettere minatorie, si firmavano anche come “vostro amico”; in un’altra lettera un brigante, con una giustificata distinzione, si firmava “il vostro affezionatissimo amico e nemico”.

Questa breve corrispondenza epistolare tra persecutori e perseguitati dimostra come il brigantaggio che, agli inizi era stato visto dalle stesse popolazioni locali come uno “strumento di rivendicazione” ai soprusi perpetrati dai potenti contro i deboli, stava diventando, sempre più, un cancro che tendeva a divorare anche quelle poche speranze di riscatto da parte di un popolo analfabeta, povero, pieno di pregiudizi e abbandonato dalle istituzioni.

Questa consapevolezza, spinse, lentamente, le popolazioni calabresi a rifiutare il sostegno alla bande brigantesche ed ai suoi “prestigiosi” capi, sui quali, molto spesso, le speranze degli umili e dei diseredati si erano riversate.

Questo cambio di atteggiamento, da parte delle masse contadine nei confronti del brigantaggio, facilitò le forze dell’ordine a sgominare le ultime bande, verso la fine degli anni ’60 del XIX secolo.

continua…………

fonte http://www.vincenzofalcone.it/schede.php?id=54�

Read More

Posted by altaterradilavoro on Feb 7, 2019

L’epoca seconda di

queste memorie non sarà creduta da’ posteri. Io racconterò fatti incredibili,

ma veri.

Ora cominciano le diserzioni dei soldati e degli uffiziali, la viltà e le

inesplicabili ritirate de’ Generali, ove non si vogliano chiamare

vergognosissimi tradimenti.

Un’anima nobile e

dignitosa rifugge da queste rimembranze: è troppo tristo ricordare come una

prode armata di circa 100,000 uomini fosse stata distrutta non già dal nemico,

ma da varii dei capi stessi, i quali disonorarono il proprio paese, e quella

divisa gallonata, che con tanta burbanza indossavano.

La striscia di sangue

che bagnò la via da Boccadifalco a Gaeta sgorgò solamente dalle vene de’

soldati, i figli del popolo, e dell’ufficialità subalterna e se non fosse stato

per questi, l’onor militare del disgraziato Regno di Napoli sarebbe rotolato

nel fango.

Gli scrittori

garibaldini descrissero pugne omeriche; ma la storia imparziale dirà, che le

bande garibaldine sarebbero valse meno delle bande siciliane, se non fosse

stata l’ignavia, la viltà, e il tradimento di alcuni duci napoletani. I fatti

che racconterò saranno una splendida prova del mio asserto.

Dopo le vicende guerresche di aprile, la truppa era

rientrata ne’ quartieri, e riprendea le sue abitudini, e tutto sembrava quieto.

Il 13 maggio, corse voce, che Garibaldi fosse sbarcato in Marsala con 600

uomini di truppa piemontese.

Questa notizia fu

tenuta per una favoletta, una spiritosa invenzione. Tutti dicevano: l’hanno

detta assai grossa.

Conciosiachè le

relazioni diplomatiche tra Torino e Napoli fossero cordiali, e quindi non era

da supporre che quel Governo volesse tentare un’invasione in un Regno amico,

senza alcuna ragione, almeno apparente, e senza intimazione di guerra, come si

usa ne’ paesi civili.

Tuttavia la sera di

quel giorno 13, la notizia venne confermata ufficialmente, ma corretta in

questo modo: che Garibaldi fosse sbarcato in Marsala con più di 1000 volontari

vestiti con camicia rossa: che i legni di guerra napoletani, cioè la fregata

Partenope, e i due vapori Stromboli, e Capri, non avessero potuto impedire lo

sbarco di quei volontari, perché protetti da due legni di guerra inglesi,

l’Intrepido e l’Argo, partiti due giorni prima dalla rada di Palermo: che

Garibaldi non venisse in Sicilia a far la guerra per ordine del Governo Sardo,

ma per aiutare la rivoluzione siciliana.

Queste notizie furono

accolte con entusiasmo dalla truppa; tutti desideravano essere condotti a

Marsala per combattere Carlobardi, così i soldati chiamavano Garibaldi farsi

onore ed ottenere decorazioni e gradi militari. Vi era pure un certo dispetto,

che uno straniero si venisse ad immischiare nelle nostre lotte politiche.

Garibaldi, in Marsala,

non trovò cordiale accoglienza. Il Municipio andò via, i marsalesi agiati

fuggirono, le vie erano deserte. Di che fortemente indignato fece occupare le

porte della città dai suoi volontarii, e dichiarò lo stato di assedio.

È necessario qui

notare, che Garibaldi appena toccata la terra siciliana, che dovea redimere

dalla schiavitù, per primo atto del suo inqualificabile potere dichiarò lo

stato di assedio in una città non ostile, ma riservata e indifferente alla

libertà e redenzione che volea largirle.

Il 14 maggio, Garibaldi

ed i suoi volontarii partirono per Salemi, paese 20 miglia dentro l’isola, ove

fu incontrato dal celebre padre Pantaleo di Castelvetrano, frate de’ Minori

osservanti, oggi ammogliato e libero pensatore.

Alcuni duci gallonati

di Palermo invece di attendere ed arrestare la marcia di Garibaldi, si

bisticciavano tra loro: aveano perduta la bussola prima di mettersi in mare.

Nondimeno dovendosi decidere a qualche cosa, si decisero pessimamente, cioè

mandarono il generale Landi a combattere Garibaldi. Il Landi era stato

comandante del 9° cacciatori, ed io non avea inteso buone notizie intorno alla

sua delicatezza amministrativa e capacità militare.

Landi partì per Alcamo;

il 14 maggio radunò in quella piccola città più di 3000 uomini di truppa

scelta, avidissima di battersi: avea cannoni, cavalleria, e tutto quello che fa

di bisogno ad un piccolo corpo di esercito in campagna. Il contenersi del

Generale in Alcamo era come se si trattasse di una passeggiata o parata

militare, in che riuscivano mediocri non poca parte de’ duci napoletani. Landi

non prendeva alcuna precauzione, non dava quegli ordini che si richiedevano,

avendo il nemico quasi di fronte: stava inoperoso.

Spinto dagli ordini

urgenti del Luogotenente Castelcicala, si partì d’Alcamo per Calatafimi. Il 15

maggio anche Garibaldi con i suoi volontari, e le squadre siciliane, che avea

raccolte, si spinse verso Calatafimi.

BATTAGLIA DI CALATAFIMI

Garibaldi si fermò prima di giungere a Calatafimi, e

sembrava incerto di ciò che si dovesse risolvere. Vedendo la truppa di fronte,

cercò scansarla; lasciò la via e prese i monti.

Landi per mostrare di far qualche cosa, prima che comparisse Garibaldi, avea

spinto verso Salemi il maggiore Sforza comandante l’8° cacciatori, ma con

quattro sole compagnie, per fare una ricognizione militare, e se attaccato,

ritirarsi.

Giunto lo Sforza non

più lungi di un tiro di fucile da’ garibaldini, vide che lasciavano la via e

prendevano i monti per evitare un combattimento. A questo i soldati non si

contennero e si diedero a gridare che volevano battersi ad ogni costo. Il

comandante Sforza protestò che avea altri ordini dal Generale, ma lo scambio

delle fucilate cominciava, e lo Sforza finì di secondare il desiderio de’ suoi

soldati, spingendosi alla loro testa ed attaccò vigorosamente i garibaldini.

La mischia fu

terribile: i garibaldini si erano appiattati a terra, ed in quellaposizione

facevano un fuoco ben nutrito. Prevalse però la bravura e disciplina delle quattro

compagnie, e le bande rosse furono sgominate ed inseguite.

Menotti Garibaldi che

portava una magnifica bandiera tricolore, venne ferito ad un braccio, ed

obbligato di consegnarla ad uno de’ suoi compagni. Questi fu ucciso da un

soldato napoletano di nome Angelo de Vito, il quale s’impadronì della bandiera

che poi fu portata a Palermo. Era certa la disfatta di Garibaldi; de’ suoi, chi

fuggiva, chi combatteva in disordine.

Il Landi, che

certamente tutto vedea ed osservava da lungi, invece di spingere altri

battaglioni che avea disponibili per compiere la non dubbia vittoria, diede

l’ordine della ritirata, e cominciò a retrocedere verso Alcamo, senza avvertire

il maggiore Sforza, il quale inseguiva i garibaldini. Costui avvertito che la

colonna si ritirava verso Alcamo, non volle crederlo; quando poi si accertò con

i suoi propri occhi, credè prudente anch’egli di ritirarsi, chè già cominciava

a difettare di munizioni.

I garibaldini vedendo quella inesplicabile ed inattesa

ritirata della colonna Landi, presero animo: coadiuvati dalle squadre siciliane

che non aveano preso parte in quel combattimento, diedero addosso a’ regii, e

la scena cambiò totalmente.

In quella disordinatissima ritirata della truppa cadde una mula che portava un

obice. I soldati lo buttarono in un burrone, e di colà fu poi raccolto da’

garibaldini che ne menarono gran vanto.

Nella ritirata di Landi

fu grandissima confusione. I battaglioni disorganizzati marciavano alla

ventura, mischiati con carri, artiglieria o cavalleria: vi era un caos! Giunti

ad Alcamo furono attaccati da’ ribelli che tiravano fucilate dalle finestre e

da’ balconi: i soldati risposero con incendiare molte di quelle case ove si

facea fuoco vivissimo. Lo stesso avvenne al passaggio di Partinico.

Il Landi fuggiva alla testa di quella truppa che avea

disorganizzata, e demoralizzata, e cambiava strada appena avea notizia di

qualche piccola banda che lo inseguiva.

Fu il primo ad arrivare a Palermo, ove fu seguito poi dalla sua colonna in

massimo disordine ed affamata.

Garibaldi a Calatafimi

perdette centodieci volontari. Se le sole compagnie dell’8° Cacciatori,

equivalenti a meno di cinquecento uomini, lo sbaragliarono e gli fecero quel

danno, qual sarebbe stata la fine della temeraria impresa del futuro dittatore

delle Due Sicilie, se Landi si fosse battuto con tutti i suoi?

Ma Garibaldi avea forse

certezza che il duce napoletano si sarebbe condotto come realmente si condusse,

ove si volesse ammettere come vera la notizia non mai smentita, e che io come

semplice cronista riporterò: cioè che Landi avesse ricevuto da Garibaldi per

prezzo della sua condotta, una fede di credito di quattordicimila ducati, che

il Banco di Napoli trovò poi falsa, cioè, era di soli ducati quattordici; e che

ne morì di dolore sorpreso da un colpo apoplettico.

Il fatto d’armi di

Calatafimi segnò la caduta della Dinastia delle Due Sicilie; imperocchè il

generale Landi non fu chiamato a dar conto della sua vergognosissima condotta,

ed inesplicabile ritirata; ma quello che fa più meraviglia si è, che rimase al

comando della brigata che avea disorganizzata e demoralizzata. Questo esempio

incoraggiò i duci, o vili o traditori, a tradire impunemente.

INSEGUIMENTO DI

GARIBALDI

Dopo Calatafimi,

Garibaldi ingrossando sempre le sua bande di nuovi rivoluzionari, marciò per

Alcamo, Partinico, e fece alto in un piccolo villaggio detto il Pioppo, tre

miglia incirca sopra Monreale, meno di sette da Palermo, ove si trovavano

ventimila uomini di buona truppa, e benissimo equipaggiata.

Dopo il fatto d’armi di

Calatafimi il Luogotenente Castelcicala si dimise dall’alta sua carica e partì

per Napoli. Corse voce nell’armata che si sarebbe recato a Palermo con l’alter

ego il Conte generale Giuseppe Statella. Questa notizia fu accolta con

entusiasmo, dapoichè il nome degli Statella era popolarissimo in tutta

l’armata.

Quel Generale nato da

una famiglia assai distinta, e di una antichissima aristocrazia siciliana,

oltre di essere sufficientemente istruito, avea quelle qualità che si

richiedevano alle condizioni dell’Isola: fedeltà incrollabile a’ Borboni,

ereditaria nella famiglia Statella, un coraggio da reggere a qualunque prova,

attivissimo, una fermezza di carattere ammirabile, severissimo per la

disciplina militare: del resto uomo semplice e cordiale.

Era un uomo che non

sarebbe venuto meno in qualsiasi difficoltà militare o diplomatica, perché in

que’ casi avrebbe operato sempre alla soldatesca; oso affermare che avrebbe

disubbidito al proprio Sovrano, se costui gli avesse dato un ordine da

compromettere la Dinastia, o la dignità militare. Lo Statella si sarebbe fatto

condannare da un alto consiglio di guerra anzichè eseguire un ordine

pregiudizievole al Regno, alla sua dignità di gentiluomo e di Generale.

Oh! se il generale

Statella fosse andato a comandare l’armata di Sicilia con pieni poteri, oggi

Garibaldi non si chiamerebbe da’ suoi ammiratori liberatore e redentore

dell’Italia Meridionale. Ma la setta che circondava il giovine sovrano, invece

di mandare in Sicilia uno de’ pochissimi Generali che avrebbe salvata la

Dinastia e il Regno, scelse il generale Lanza, che finì di uccidere l’armata di

Palermo.

Il 20 maggio giunse in

Monreale il colonnello Won Meckel col 3° cacciatori esteri, detti svizzeri, ma

erano un’accozzaglia di svizzeri, francesi, boemi e bavaresi, de’ quali molti

aveano combattuto sotto Garibaldi nel Varese.

Giunsero altri

battaglioni e si formò una brigata sotto il comando di Meckel con i seguenti

battaglioni: 3° esteri, 2° cacciatori, comandato dal maggiore Murgante, 9°

cacciatori comandato dal maggiore Bosco, quattro compagnie del 5° di linea

comandate dal maggiore Marra, quattro cannoni di montagna, pochi cacciatori a

cavallo, e la compagnia d’armi di Palermo comandata dal capitano Chinnici.

Tutti incirca quattromila uomini. In Monreale rimasero altri tre battaglioni

sotto il comando del colonnello Buonanno.

Il 21 maggio la brigata

Meckel marciò sul Pioppo. Sopra la Casina di Buarra trovammo gli avamposti di

Garibaldi, erano bande siciliane. Appena cominciò il fuoco coteste bande si

ritirarono sopra la montagna. Io vidi due soldati esteri che conducevano, anzi

strascinavano un prigioniero, un’uomo già disarmato, e tra loro vi era un

diverbio animatissimo.

Temendo che quel

prigioniero patisse qualche sinistro, chiamai due soldati napoletani e corsi ad

incontrare que’ tre. Il malcapitato era un uomo su’ 30 anni, senza cappello, in

gran disordine. Gli aveano strappato il fucile, e se l’avea preso uno dei

soldati esteri:gridava come un energumeno, dicendo: vili satelliti della tirannide,

lasciate libero un cittadino che combatte per la libertà della sua patria, ed

altre parole diceva, contro i soldati e contro il Sovrano.

Fortuna per lui che i

soldati esteri neppure intendevano l’italiano, sebbene i due soldati napoletani

capivano benissimo il dialetto siciliano, ed uno di questi alzò il fucile per

darlo in testa al prigioniero: io lo contenni. Seppi che quel prigioniero

faceva la professione di notaio in un paese vicino, ebbi a pregarlo e

minacciarlo perché tacesse. Egli cercava di convertire i soldati e me con essi:

io gli dissi di nuovo di tacere, altrimenti l’avrei abbandonato al suo destino,

perché i soldati napoletani cominciavano a mormorare contro di me. Persuasi i

soldati esteri a cedermi il prigioniero, lo ricondussi alla retroguardia

raccomandandolo ad un uffiziale mio amico. Forse altri direbbe, quel notaio

prigioniero essere un gran patriota, ed io affermo ch’era un gran fanatico, un

gran pazzo da catena.

La brigata Meckel si

avanzava baldanzosa contro il Pioppo. Una compagnia di cacciatori, comandata

dal capitano Giudice, spiegata da fiancheggiatori, era giunta sopra l’alta

collina che domina il Pioppo. Io vidi che i garibaldini fuggivano in disordine

verso Partinico, e vidi che più di 50 carri di equipaggi aveano presa la stessa

via. In quella sento la nostra tromba battere a ritirata. Io non volea credere

né ai miei occhi, né a’ miei orecchi. Ritirata…! e perché? Vedo venire Bosco

con una faccia che mettea paura: martirizzava il cavallo su cui montava, era al

colmo dell’irritazione. Io che non era soggetto alla disciplina militare quanto

erano soggetti gli uffiziali, ed avendo molto confidenza col Bosco, gli dissi:

ritirarci, e perché? mi rispose con parole sdegnose ed inintellegibili e passò

via.

Non ho avuto mai sicura

certezza della vera causa di quella inesplicabile ritirata. Il Meckel non potea

esser sospetto né di viltà né di tradimento; quindi non si parlò che di un

ordine superiore venuto da Palermo, cui tutti attribuivamo quella ritirata che

sembrava inesplicabile.

Intanto i soldati

mormoravano e cominciavano a profferire la parola tradimento, e non si faticò

poco a farli ritornare alla volta di Monreale.

Il capitano del Giudice

mi dicea: dal sommo della collina, ove mi trovavo, avrei potuto distruggere la

metà de’ garibaldini, facendo scorrere delle grosse pietre sopra di loro, ed

avrei potuto benissimo tagliar la ritirata sopra Palermo: ma fu necessità

ubbidire e ritirarmi.

Si giunse in Monreale;

e lasciato tranquillo il nemico più pericoloso, che ormai avevamo nelle mani,

si risolvette di mandare il capitano del Giudice con la sua compagnia a

sorvegliare la valle di S. Martino ch’è dietro i monti di Monreale al Nord-Est.

Costui giunto in quella valle fu assalito da una moltitudine di bande siciliane

guidate da Rosolino Pilo, il quale fu ucciso in quel conflitto.

Garibaldi al Pioppo

aspettava la rivoluzione di Palermo, e vedendo che non iscoppiava, come gli

aveano promesso, trovandosi seriamente minacciato da’ regii, la notte del 21

maggio, riunì i suoi già dispersi per la paura che aveano avuta del tentato

attacco della colonna Meckel, prese la via de’ monti a destra e marciò

versoParco, piccolo paese fabbricato a metà della costa di una gran montagna,

dirimpetto Monreale dalla parte del Nord-Est.

Fece una divisione in due colonne, una comandata da

lui accampò sull’alta montagna in un luogo detto Pizzodelfico, l’altra

comandata dall’ungarese Turr occupò Parco.

In Monreale era molta truppa e stava in ozio, perché si attendeano gli ordini

da Palermo. Intanto i soldati erano condannati a stare a bracciarmi in quella

che vedeano i garibaldini a Parco o su la montagna, occupati pacificamente alle

manovre militari.

Le mormorazioni de’

soldati cominciavano ad inquietarci, e non avvenne una rivolta militare perché

né Bosco, né Meckel poteano cadere in sospetto di tradimento. Questa condizione

di cose durò tre lunghi giorni. Se quello fu un tempo prezioso per Garibaldi,

io lo lascio pensare a quelli che conoscono i raggiri della setta, e l’attività

del duce nizzardo.

ENTRATA AL PIOPPO E IN

PARCO

Finalmente la sera del

23 venne l’ordine da Palermo di attaccare i garibaldini. La brigata Meckel

marciò la mattina seguente per la via di Renna per prendere i garibaldini di

rovescio. Il generale Colonna partì da Palermo con un’altra brigata per

attaccarli di fronte. Verso le 6 del mattino i soldati di Meckel avevano

raggiunto Pizzodelfico, e si scagliarono contro i garibaldini, ma questi non

opposero che piccola resistenza, e fuggirono inseguiti sulla cima della

montagna, ove soffersero non poco danno a causa de’ luoghi alpestri e scoscesi:

i soldati erano avvezzi a quelle marce, vantaggio che non aveano i nemici.

Un grosso distaccamento

entrò in Parco dalla parte dell’ovest: Turr e i suoi fuggirono sulla montagna.

Il generale Colonna era intanto alle mani con le bande siciliane fortificate

nella semipianura sotto Parco, dalla parte di Palermo; dopo di avere fugate

quelle masse di gente armata che combattea da dentro le case di quella

campagna, si avanzò su Parco, ove non trovò più nemici da combattere.

In cambio d’inseguire

un nemico che fuggiva in disordine, e tanto più che le bande siciliane

cominciavano a sciogliersi, e dar la volta verso i loro paesi, si diede ordine

che la truppa restasse lì ove era; e così il nemico ebbe il tempo di riaversi e

riordinarsi. Si vide che il generale Lanza che comandava da Palermo non volea

far davvero.

Io entrai in Parco, e

trovai che il paese era stato manomesso da’ garibaldini e dalle bande

siciliane. La maggior parte degli abitanti erano fuggiti all’arrivo de’

garibaldini. Le povere donne e i fanciulli rimasti si erano rifugiati nelle

Chiesa madre, altre donne e fanciulli nell’unico monastero che vi era in quel

paese.

Mi diressi a quelle

poche persone che incontrai, e seppi ove si erano rifugiate le donne ed i

fanciulli. Mi recai alla Chiesa, trovai uno spettacolo tristo: il sacro tempio

era gremito di quegli infelici spaventati e piangenti. Io feci di tutto per

confortarli, e li persuasi a seguirmi, assicurando loro che li avrei ricondotti

nelle proprie abitazioni. In fatti mi convenne far molti viaggi per condurli in

diversi punti del paese. Le povere monache mandarono una persona a pregarmi che

mi recassi subito al monastero, ove trovai un’altra scena desolante. La maggior

parte di quelle donne, riparatesi nel monastero, erano ammalate, quali svenute,

tutte spaventate.

Molte di quelle donne

mi seguirono, ed io le condussi alle proprie case. Però le derelitte monache

stavano sempre in gran paura, perché la sera precedente si era tentato scalare

le alte mura del monastero. Io a volerle difendere da qualunque aggressione, me

ne andai subito a pregare il comandante Bosco che mi assegnasse un

distaccamento di soldati da me scelti per guardare quel monastero, per quietare

la paura delle monache. Il Bosco non se lo fece dire, mi diede subito 30

soldati, ed un sergente di mia fiducia, i quali si posero a far la guardia

intorno al monastero.

Ne’ tre giorni che i

garibaldini dimorarono in Parco, furono scassinati non pochi magazzini, in

particolarità quelli che conteneano vino, e tutto era stato messo a saccheggio.

Ladri del paese, garibaldini e squadre siciliane, tutti aveano saccheggiato,

chi più chi meno.

Qui debbo avvertire che

i soldati della brigata Colonna, i quali rimasero nel paese commisero azioni

indegne non solo di chi veste una divisa militare, ma di chi è nato in paesi

civili. Quei soldati istigati da’ ladri del paese, e sommamente digiuni, perché

la truppa tante fiate restava digiuna per la incuria de’ comandanti, finirono

di saccheggiare magazzini già saccheggiati, e ne saccheggiarono altri.

Alcuni compagni d’armi

rubavano pure nelle case deserte de’ proprietarii. La sera del 24 maggio il

Parco era un disordine indescrivibile. I soldati della brigata Colonna erano

quasi tutti ubbriachi, e non sentivano più né preghiere né minacce. Io mi

rivolsi a molti uffiziali perché mi aiutassero a mettere a dovere i soldati, ma

nulla ottennero. Il male lo fecero i duci, i quali lasciarono così affamata la

truppa in un paese mezzo saccheggiato. Io non credo di errare se dico, che

alcuni duci napoletani fomentassero indirettamente que’ disordini per

disonorare la causa del proprio sovrano, che fingevano di difendere.

Fortuna per le povere monache che il distaccamento

datomi da Bosco, vegliò intorno al monastero per tutta quella infausta notte.

Io addolorato e vergognoso di que’ disordini che vedea, e che non potea impedire,

uscì dal paese salì un poco la montagna, e mi recai al Camposanto, ov’era

accampato il 9° cacciatori, ed ivi passai la notte coricato sopra le sepolture.

La mattina del 25 di

buon’ora battè la generale, e tutti partimmo per la piana de’ Greci. La truppa

si riunì tutta sulla montagna, cioè tra le due brigate di Meckel e l’altra di

Colonna, e da lì marciò in ordine di battaglia.

Read More

invio in corso...

invio in corso...