Il brigantaggio di Francesco Pappalardo

Nel Grande Dizionario della Lingua italiana, alla voce brigantaggio si legge: “L’insieme delle azioni delittuose (contro le proprietà private e le persone) compiute da bande di briganti, a mano armata” (1).

Brigante è colui “[…] che vive fuori legge e alla macchia (spesso in bande organizzate) compiendo rapine a mano armata e taglieggiando le persone e la proprietà privata; bandito”; sul piano storico brigante è anche il soldato, generalmente appartenente a “piccole compagnie di ventura”, e il partigiano: “Da brigare, “mettersi nella lotta, combattere””; se questo termine “[…] anticamente significava un soldato a piedi”, ora designa “gli assassini, i fuorusciti ed i nemici dell’ordine pubblico” (2).

Nella storia della parola, dunque, “[…] si possono individuare due momenti distinti: il significato antico sostanzialmente positivo, e quello più recente, che, sorto da una degradazione del precedente, assunse sempre più quella connotazione di “fuorilegge”, che oggi prevale. Per il Lissoni questo senso moderno […] sarebbe proprio del francese brigant (e, quindi, da rifuggire), come lo è il derivato brigantaggio, dal francese brigandage, fin dal 1410″ (3).

Infine, il termine brigante ha acquistato anche un significato ideologico ed è stato adoperato per indicare in senso spregiativo quanti si sono opposti con le armi alla Rivoluzione: il “[…] nome di briganti è stato dato per esempio ai Vandeani realisti durante la Rivoluzione francese” (4); Giuseppe Boerio, autore di un Dizionario del dialetto veneziano, stampato a Venezia nel 1829, conferma per l’Italia l’uso del neologismo semantico: “Con tale nome erano comunemente chiamati nell’anno 1809 coloro che nelle varie nostre provincie si sollevarono” (5) contro l’esercito rivoluzionario francese.

In questa sede uso il termine brigantaggio per designare la reazione armata delle popolazioni italiane contro il nuovo ordine rivoluzionario, in contrapposizione alla parola banditismo, che indica la “[…] ribellione di piccoli gruppi armati intesi a colpire nella loro ricchezza le classi agiate senza la prospettiva di rivolgimenti politici” (6).

Il banditismo è la manifestazione di una patologia sociale diffusa nei tempi e nei luoghi più diversi. Nell’ambito della civiltà occidentale caratterizza l’epoca medievale e moderna, ma non può essere liquidato sempre come un fenomeno di semplice delinquenza.

Le convulsioni sociali nell’Europa del secolo XVII, che hanno fatto parlare di una sorta di epoca delle rivolte, sono molto spesso un sintomo dell’incapacità dello Stato moderno di svolgere una efficace funzione mediatrice fra i vari ceti sociali, soprattutto nella prima fase della sua formazione. In particolare, l’aumento rilevante della pressione fiscale, che caratterizza quel periodo, colpisce l’intera gamma della società e della vita economica ed è la causa scatenante delle grandi rivolte del Seicento.

Nel contesto europeo il Mezzogiorno d’Italia non presenta la serie di sommosse contadine che accompagnò la diffusione della riforma protestante ed è toccato in misura ridotta dall’ondata di agitazioni popolari che caratterizzano altri Stati nel secolo XVII. L’unica rivolta degna di rilievo è quella capeggiata da Tommaso Aniello, detto Masaniello, nel 1647, con la quale però la popolazione non intendeva “[…] chiedere né ottenere la soppressione del regime feudale, ma solo il suo contenimento entro i limiti della legalità, della tradizione e dell’equità” (7).

Il banditismo in senso stretto è stroncato dalla grande azione svolta dal vicerè, marchese del Carpio, fra il 1683 e il 1687 (8).

Nel secolo XVIII, la protesta popolare si inasprisce in seguito al graduale stravolgimento dei rapporti di proprietà nelle campagne, ma “[…] la lotta per la terra — ammette uno storico di ispirazione marxista — è condotta esclusivamente in nome del rispetto degli usi civici tradizionali e della difesa del demanio” (9).

Infatti, l’abbandono delle campagne da parte della nobiltà da un lato favorisce l’ascesa di amministratori rapaci e di nuovi proprietari terrieri, che portano con sé la durezza e la fiscalità proprie del capitalismo liberale; dall’altro lato provoca la rottura di quel contatto esistenziale, di quella omogeneità culturale, di quella solidarietà fra signori e contadini che erano state le caratteristiche fondanti dell’antico regime.

La reazione popolare, sul finire del secolo, non è perciò anti-feudale e neppure anti-aristocratica — se non dove la nobiltà era venuta meno alla sua funzione di mediazione e di comando —, ma rivolta contro la nuova mentalità rivoluzionaria, che imponeva un’economia senza vincoli corporativi e senza remore morali, infrangeva i legami esistenti fra i diversi ceti della nazione e veicolava una cultura estranea e avversa alle tradizioni civili e religiose del paese.

L’inquinamento storiografico

Nonostante il giansenismo e l’assolutismo illuminato, con i suoi corollari regalistici e livellatori, le armate giacobine e napoleoniche, che pretendono di agire per il bene del popolo, per la sua libertà e per il suo benessere, incontrano soltanto ostilità nella penisola italiana.

“Singolare ed imbarazzante paradosso, contro il quale ha sbattuto più volte la faccia sia la storiografia liberal-progressista sia la storiografia marxista, cui venivano meno gli abituali schemi interpretativi” (10).

Gli storici liberali, rappresentati innanzitutto da Vincenzo Cuoco e Pietro Colletta, tendono a ricondurre il fallimento della Rivoluzione a un cumulo di errori e di circostanze avverse, così da salvaguardare il ruolo dirigente dell’”intellettuale” e il suo diritto a ergersi come rappresentante della nazione.

Benedetto Croce, inoltre, riduce in larga misura la storia del Mezzogiorno alla storia della sua classe intellettuale, giungendo a idealizzare i giacobini come nuova aristocrazia, “[…] quella reale, dell’intelletto e dell’animo” (11).

Antonio Gramsci — che utilizza lo stesso procedimento logico — si rammarica dell’assenza “momentanea” di un’avanguardia intellettuale, cioè di un partito leninista che non era stato ancora fondato, e propone una interpretazione delle insorgenze in chiave di lotta di classe fra contadini e borghesia. Questa impostazione cerca di accreditare l’idea di una conflittualità sociale molto diffusa in tutta la penisola, che abbia sempre gli stessi caratteri in presenza di popolazioni differenti, rette da istituzioni diverse, situate in contesti geo-economici non uniformi e con le più varie tradizioni.

Una spiegazione del tutto insufficiente è offerta anche dalla storiografia nazionalistica, che vede nelle insorgenze soltanto preziose affermazioni di valori nazionali e patriottici e, quindi, una reazione allo straniero invasore e non ai princìpi rivoluzionari, i quali — essa afferma — avrebbero ricevuto migliore accoglienza se presentati in altro modo e in altra circostanza.

La matrice religiosa delle insorgenze risulta così sbiadita e la resistenza armata di interi popoli, che in Italia e in Europa si batterono in difesa della loro fede e delle loro tradizioni — soprattutto dove si era conservata la compattezza organica della nazione cristiana — è ancora oggi ignorata da molti o ricordata con disprezzo.

“Tutto questo che è dignità, fierezza, spirito di sacrificio — scrive Niccolò Rodolico, autore di orientamento liberale — è stato considerato, specialmente per l’Italia meridionale, fanatismo e brigantaggio” (12).

Queste considerazioni valgono in particolare per l’insorgenza meridionale che, rispetto ad altre simili vicende italiche, può essere assunta come modello per l’ampiezza del fenomeno, per la minore frammentarietà delle vicende e per la presenza di un piccolo nucleo dirigente che seppe coordinare la generosa reazione popolare (13).

Nel 1799, i “lazzari” napoletani e i contadini delle province si rivelano ben lungi dall’essere una massa amorfa, avvezza a passare con facile rassegnazione da un padrone all’altro, e le loro gesta vanno a costituire la splendida epopea della Santa Fede, “[…] che ebbe nell’eroico cardinale Fabrizio Ruffo il suo condottiero e in sant’Alfonso Maria de’Liguori il suo preparatore remoto ma profondo, nello stesso senso in cui san Luigi Maria Grignion de Montfort preparò la Vandea” (14).

Quando i francesi ritornano, nel 1806, si verificano nuove e numerose sollevazioni popolari in diversi Stati italiani. Nelle province napoletane le bande, guidate da popolani, borghesi e anche sacerdoti, raccolgono impiegati, soldati sbandati, contadini e pastori, la cui lotta assume i caratteri della resistenza contro-rivoluzionaria, ma tale valoroso comportamento è definito sbrigativamente “brigantaggio” dagli invasori e il termine è tramandato da una mendace storiografia (15).

La Rivoluzione italiana, dopo la Restaurazione del 1815 e un successivo periodo di tregua necessario per riordinare le fila e porsi sotto la protezione della monarchia sabauda, compie un nuovo passaggio negli anni 1859 e 1860 con la conquista di quasi tutti gli Stati della penisola da parte del regno di Sardegna, che porta a termine il disegno sovversivo fallito mezzo secolo prima.

“La nazione italiana, prima una nella fede e nella diversità, viene unita nell’errore, cui si accompagna l’imposizione spesso crudele di una uniformità che è piuttosto rivoluzionaria che piemontese. Cadono tutte le Case regnanti, vengono disperse tutte le classi dirigenti che hanno servito la Cristianità a diverso titolo fin nelle terre più lontane, le differenze regionali e storiche sono bandite, la religione e i suoi ministri perseguitati” (16).

Non mancano resistenze e reazioni all’unificazione forzata, ma soltanto nel regno delle Due Sicilie la lotta armata contro l’invasore assume proporzioni straordinarie. Tuttavia, anche questo doloroso periodo della storia della nazione italiana è censurato e deformato da oltre un secolo.

Infatti, alla “[…] fase del silenzio patriottico o della rimozione che dura fino alla caduta del fascismo”, ha fatto seguito un’analoga “[…] fase di silenzio, dovuto alla necessità della costituzione di una nuova Italia repubblicana” (17).

La storiografia di ispirazione liberale ha tramandato una nozione ormai screditata della resistenza popolare come manifestazione di criminalità comune e come esito della sobillazione reazionaria, abile a sfruttare mali endemici e secolari del Mezzogiorno.

È la tesi di Francesco Saverio Nitti (18), che trae alimento dalle Relazioni della commissione parlamentare di inchiesta sul brigantaggio, e di Giustino Fortunato, secondo il quale nell’Italia Meridionale il brigantaggio postunitario non era stato un “[…] tentativo di restaurazione borbonica e di autonomismo, bensì un movimento spontaneo, storicamente rinnovantesi ad ogni agitazione, ad ogni cambiamento politico […], frutto di secolare abbrutimento, di miseria e di ignoranza delle nostre plebi meridionali” (19).

Espressione emblematica del fastidio di trattare un argomento così ignobile è la posizione di Gino Doria, che considera il brigantaggio solo un episodio “da espellere” dalla storia d’Italia “e da relegare nelle cronache criminali” (20).

Benedetto Croce considerava il brigantaggio una conseguenza del vuoto di potere seguito al crollo della monarchia borbonica e concludeva che non si poteva parlare di una Vandea italiana perché non si erano visti sul terreno operativo gentiluomini e difensori della causa legittimistica come in Francia (21).

Soltanto ora che l’edificio unitario sembra completato si concede che “[…] un giudizio storico superiore e la pietas dell’umanità civile e delle memorie napoletane” portino a riconoscere “le ragioni e le pene di tutti i contendenti”, ben specificando, però, che la “[…] ragione di una storia superiore condannava, comunque, il brigantaggio alla sconfitta radicale”, dal momento che “[…] la storia — nel senso più pregnante e positivo dell’espressione — era dalla parte” delle “[…] coscienze più alte e severe del movimento nazionale italiano” (22). La pietas, dunque, soltanto come atteggiamento liquidatorio e di mera commiserazione.

Su un altro versante, ugualmente deformante, si pongono quanti partono dalle considerazioni di Antonio Gramsci sulla “questione meridionale” per proporre una lettura del brigantaggio come manifestazione della lotta di classe, identificando nella guerra per bande una forma di lotta armata condotta in prima persona dalle masse contadine contro le classi dominanti.

La versione più articolata e problematica di questa interpretazione è offerta da Franco Molfese, secondo il quale è difficile negare al brigantaggio il carattere di un movimento di classe.

In esso appaiono combinati “[…] sia la protesta armata contro gli eccessi repressivi delle forze statali e contro i gravami imposti dallo Stato unitario (la coscrizione), sia l’uso della violenza armata per vendicare le sopraffazioni e i tradimenti di “galantuomini” e, soprattutto, per estorcere ai proprietari una aliquota della rendita agricola, negata sistematicamente” (23).

Franco Molfese in seguito ha mitigato le sue affermazioni, distaccandosi da quelle “[…] correnti politiche e ideologiche piuttosto confuse di estrema sinistra giovanile che attribuiscono al brigantaggio un contenuto anticapitalistico o, comunque, antiborghese maggiore di quanto ebbe realmente” (24). Infatti, una simile analisi “[…] parte dalla convinzione di una antistorica “vocazione” rivoluzionaria del “proletariato” italiano, perennemente tradita. […] Inoltre la mitizzazione dei capibanda quali leader contadini presuppone una coscienza e una autonomia nei singoli e nella “classe”, nonché una diffusa consapevolezza di massa che in realtà non potevano avere” (25).

Tuttavia, l’opinione ancora oggi più diffusa presso il grande pubblico è quella secondo cui “[…] alla base della rivolta dei contadini è un movente economico-sociale che non è certamente compreso da chi vuole servirsi per fini politici di povera gente vilipesa e oppressa” (26).

Un’interpretazione esauriente del complesso fenomeno del brigantaggio deve partire dalla considerazione che l’opposizione armata fu soltanto uno degli aspetti della resistenza antiunitaria delle popolazioni meridionali, che presentò contorni più vasti e profondi di quelli che avevano caratterizzato le insorgenze dell’età napoleonica.

Negli anni successivi al 1860, la resistenza si presenta con forme molto articolate, di cui offrono testimonianza l’opposizione condotta a livello parlamentare, le proteste della magistratura, che vede cancellate le sue gloriose e secolari tradizioni, la resistenza passiva dei dipendenti pubblici e il rifiuto di ricoprire cariche amministrative, il malcontento della popolazione cittadina, l’astensione dai suffragi elettorali, il rifiuto della coscrizione obbligatoria, l’emigrazione, la diffusione della stampa clandestina e la polemica condotta dai migliori pubblicisti del regno, fra cui emerge Giacinto de’Sivo, che difesero con lo scritto i calpestati diritti di una monarchia da sempre riconosciuta dal consesso delle nazioni e benedetta dalla suprema autorità spirituale (27).

La resistenza armata fu però il fenomeno più evidente, che coinvolse non soltanto il mondo contadino ma tutta la società del tempo nelle sue strutture e nei gruppi che la componevano, come risulta dagli atti dei tribunali militari e dai processi celebrati a Napoli dalle corti civili.

Il cosiddetto partito borbonico, sulla cui reale influenza non è stato ancora tentato un bilancio definitivo, non raggiunse l’obbiettivo fondamentale di riportare la dinastia legittima sul trono, ma riuscì per anni ad aggregare quasi tutte le componenti sociali intorno a un sentimento patriottico e nazionale.

Nei primi anni il motivo legittimistico fu dominante e le modalità della guerriglia, capace di unire aristocratici e popolo, furono tali da richiamare alla mente l’epopea vandeana. Questa continuità contro-rivoluzionaria non è affatto simbolica, ove si consideri che a capeggiare gli insorgenti “[…] il fior fiore della nobiltà lealistica europea discese dalle brume dei propri castelli nel fuoco di una lotta senza quartiere “per il trono e l’altare”, “per la fede e la gloria””, come era scritto su uno dei pannelli della mostra su Brigantaggio, lealismo e repressione, organizzata a Napoli nel 1984 (28).

Il conte Henri de Cathelineau — discendente di uno dei più valorosi condottieri della guerra di Vandea —, il barone Teodoro Klitsche de La Grange, il conte Edwin di Kalckreuth, il marchese belga Alfred Trazégnies de Namour, il conte Theodule de Christen, i catalani José Borges, che fu definito “l’anti-Garibaldi”, e Rafael Tristany, furono artefici di memorabili imprese e fecero a lungo sperare in una conclusione vittoriosa della guerriglia.

Con queste considerazioni non si intende sottovalutare il carattere anche sociale delle insurrezioni. L’eversione della feudalità e la privatizzazione dei beni della Chiesa durante l’età napoleonica, che avevano trasformato l’assetto della società e dato origine alla questione demaniale, ebbero una parte rilevante nello stimolare la partecipazione dei contadini alla lotta armata (29), ma questo aspetto non basta da solo a spiegare l’intensità, l’estensione sociale, l’ampiezza territoriale e la durata del brigantaggio.

L’attribuzione di un prevalente carattere sociale alla resistenza antiunitaria è causata sia da pregiudizi ideologici, che inducono gli storici a sottovalutare o a negare la componente politica del fenomeno, sia dalla diffusione e dalla persistenza del mito della oggettiva potenzialità rivoluzionaria delle sommosse contadine, secondo le tesi del sociologo inglese Eric Hobsbawn.

Questa impostazione è caratterizzata da una generale incomprensione e negazione della cultura delle popolazioni italiane, e ciò vale in particolare per la componente religiosa, che ne rappresentava l’anima. L’elemento religioso è generalmente presente nelle raffigurazioni d’epoca, così come sui vessilli e sulle insegne di battaglia; frati e sacerdoti sono presenti in gran numero nelle schiere degli insorgenti, sebbene fossero passati per le armi in caso di cattura; i vescovi — benché spesso scacciati dalle loro sedi — sostengono efficacemente l’insurrezione, stampando pastorali di tono antiunitario e ribadendo le proteste e le scomuniche provenienti dalla Santa Sede.

L’autorevole La Civiltà Cattolica esprime ripetutamente il suo appoggio a quello che era ritenuto uno spontaneo movimento di massa, a carattere legittimistico, contro le usurpazioni del nuovo Stato liberale.

Il brigantaggio, dunque, è stato un fenomeno composito, manifestazione del contrasto fra due mentalità, fra due differenti impostazioni culturali — che ha indotto l’antropologo Carlo Tullio Altan a parlare di “reazione di rigetto della società meridionale nei confronti di una realtà storica diversa” e di “uno scontro di civiltà” (30) —, ma soprattutto ha rappresentato l’espressione più macroscopica della reazione di una nazione intera in difesa della sua autonomia quasi millenaria e della religione perseguitata e, dunque, costituisce l’ultimo tentativo compiuto in Italia, insieme con “la difesa di Roma a opera degli zuavi”, per “combattere la Rivoluzione con le armi” (31).

La resistenza armata

La resistenza popolare nel regno delle Due Sicilie ha inizio nel mese di agosto del 1860, subito dopo lo sbarco sul continente delle unità garibaldine provenienti dalla Sicilia.

Le prime sollevazioni hanno luogo in Basilicata e in Calabria, nella misura in cui gli avvenimenti deludono l’aspettativa di un rivolgimento che punisca gli usurpatori delle terre demaniali. L’occupazione delle aree la cui proprietà è contestata e la rivendicazione violenta degli usi civici soppressi assumono presto un significato politico.

Le insorgenze sono particolarmente efficaci anche nelle province contigue alla zona di operazioni dell’esercito di Francesco II, dove reparti composti da soldati regolari e da volontari, guidati dal colonnello franco-tedesco, barone Teodoro Klitsche de La Grange, operano in funzione di appoggio e di coordinamento delle iniziative spontanee, restaurando le municipalità borboniche e insidiando le spalle e i fianchi delle formazioni nemiche.

La tenace resistenza garibaldina sul fiume Volturno e l’invasione dello Stato pontificio e del regno delle Due Sicilie da parte dell’esercito sabaudo, in spregio delle più elementari norme di diritto internazionale, pongono fine alla prima fase delle operazioni difensive, caratterizzate da una certa unità di azione e di comando.

Tuttavia, lo scoppio di una diffusa “reazione” in occasione del plebiscito del 21 ottobre, con il quale gli invasori cercano di legittimare la loro presenza, dà prova della vitalità della resistenza. Nei primi mesi del 1861, quando le ultime piazzeforti borboniche, Gaeta, Messina e Civitella del Tronto, si arrendono dopo un’eroica quanto sconosciuta resistenza, l’opposizione armata ha radici ben salde nel regno.

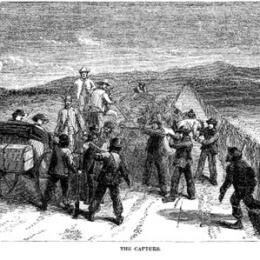

La popolazione rurale, chiamata alle armi dal suono di rustici corni o dalle campane a stormo, rovescia i comitati insurrezionali, innalza la bandiera con i gigli e restaura i legittimi poteri. La spietata repressione operata dagli unitari, con esecuzioni sommarie e arresti in massa, fa affluire nelle bande, che i nativi denominano masse, migliaia di uomini: soldati della disciolta armata reale, coscritti che rifiutano di militare sotto un’altra bandiera, prigionieri di guerra incautamente rimessi in libertà dall’occupante, pastori, braccianti e montanari. Costoro, che combattono contro l’imposizione di una visione del mondo estranea alle proprie tradizioni civili e religiose, furono bollati per sempre come briganti.

Nella primavera del 1861 la reazione divampa in tutto il regno. Il controllo del territorio da parte degli unitari è sempre più precario e diventa concreta l’ipotesi di un collegamento di tutte le formazioni della resistenza, dalla Puglia alla frontiera pontificia, con uno schieramento che abbia al centro la valle dell’Ofanto, fra l’Irpinia e la Basilicata.

Le formazioni più agguerrite, dotate anche di reparti di cavalleria, operano in Lucania, nella Capitanata e in Terra di Bari, condotte rispettivamente da Carmine Donatelli, detto Crocco, da Michele Caruso e dal sergente Pasquale Romano.

A Napoli, l’ex-capitale travagliata da una grave crisi economica, agisce la propaganda dell’agguerrito comitato borbonico della città, che riesce a organizzare una manifestazione pubblica a favore della deposta dinastia.

Nel mese di aprile è sventata una cospirazione antiunitaria e sono arrestate oltre seicento persone, fra cui 466 ufficiali e soldati dell’esercito napoletano.

In agosto è inviato a Napoli, con poteri eccezionali, il generale sabaudo Enrico Cialdini, che innanzitutto costituisce un fronte unito contro la “reazione”, arruolando i militi del disciolto esercito garibaldino e perseguitando il clero e i nobili legittimisti, che sono costretti a emigrare, lasciando la resistenza senza una guida politica. In una seconda fase, Enrico Cialdini ordina una serie di eccidi e di rappresaglie nei confronti della popolazione insorta, che rappresentano una pagina tragica e fosca nella storia dello Stato unitario. In questo modo impedisce una sollevazione generale, ristabilisce in parte le comunicazioni e conserva il controllo dei centri abitati, decretando il saccheggio e la distruzione di quelli ribelli. Le forze militari impegnate nella repressione, costituite in quel periodo da circa ventiduemila uomini, raggiungono le cinquantamila unità nel mese di dicembre; nell’inverno 1862-1863 assommeranno a centocinquemila uomini, cioè i due quinti delle forze armate italiane del tempo.

Il presidente del consiglio, Bettino Ricasoli, preoccupato per le ripercussioni all’estero della sanguinosa repressione, lancia una vigorosa offensiva diplomatica, volta a negare il carattere politico del brigantaggio.

Nella polemica interviene La Civiltà Cattolica, che confuta le dichiarazioni del governo italiano: “Ma e la bandiera borbonica che i Sardi vedono spuntare sopra ogni vetta, non è ella un programma politico abbastanza visibile? E le grida di Viva Francesco II che i Sardi odono risuonar sì spesso, non sono elle un programma politico abbastanza udibile?

“E le fratture sì frequenti dei busti di gesso del Re Sardo e del Garibaldi, che si fanno ovunque apparisce un brigante, e l’alzamento al loro luogo dei ritratti di Francesco II, non sono elle un programma politico abbastanza evidente? E lo sterminio che in ogni paese, dove sorge la reazione, si fa di tutto ciò che è liberale, piemontese o garibaldino non è egli un programma politico abbastanza palpabile?”.

Sul favore assicurato dalla Santa Sede ai partigiani borbonici, l’articolista osserva: “[…] chi non sa che il preteso regno italiano è in istato di manifesta guerra col regno di Napoli e collo Stato Pontificio? Chi non sa che è lecito ad ognuno il respingere la forza colla forza e l’ingiusta aggressione colla giusta difesa?” (32).

Sono evidenti la debolezza e la poca credibilità del nuovo regno, i cui governanti non possono invocare neanche la volontà popolare per legittimare le annessioni. La strategia della resistenza borbonica mira, di conseguenza, a mostrare la fragilità del potere dell’usurpatore e a tenere desta l’attenzione degli Stati europei, nella speranza di imminenti sviluppi internazionali della questione italiana, che determinino un intervento armato dell’Austria o almeno diplomatico delle altre potenze conservatrici.

Il problema più urgente è quello di dare una guida militare di valore alle schiere degli insorgenti, che possono creare serie preoccupazioni al nemico, ma non hanno né la capacità militare né il coordinamento necessario per rovesciare la situazione.

Poiché i vertici dell’esercito borbonico si erano mostrati in generale esitanti nella lotta contro la Rivoluzione unitaria, Francesco II ritiene opportuno porre i suoi partigiani agli ordini di privati cittadini di fede legittimista.

L’offensiva di Vittorio Emanuele II di Savoia contro lo Stato Pontificio aveva richiamato in Italia gran parte della nobiltà lealista europea. Quella campagna si era conclusa in maniera poco fortunata per i difensori della causa del Papa, ma si era creata subito dopo la possibilità di una rivincita sul fronte napoletano. Si forma quindi un’armata sovranazionale, nelle cui file militano francesi e belgi, austriaci e bavaresi, sassoni e irlandesi, oltre a numerosi carlisti spagnoli, il cui impegno diventa presto maggioritario. Proprio da queste formazioni uscì l’uomo che più di tutti fu vicino alla vittoria decisiva, il catalano José Borges, generale dell’esercito carlista, esperto di guerriglia, volontario al servizio del Pontefice e quindi di Francesco II.

Sulle orme del cardinale Fabrizio Ruffo, José Borges sbarca con pochi compagni sulla costa ionica della Calabria, il 14 settembre 1861.

Nonostante l’ambiguo comportamento di Carmine Crocco, comandante della più forte banda lucana, il generale riesce a imporre la sua autorità e organizza un forte schieramento partigiano, guidato da ufficiali legittimisti e da capi locali.

Nei primi giorni di novembre gli armati, inquadrati in alcuni battaglioni di fanteria, tre squadroni di cavalleria e un reparto di gendarmeria, discendono improvvisamente dal massiccio boscoso del Vulture e danno inizio alla più memorabile avventura del brigantaggio postunitario. Le file degli insorgenti si ingrossano con rapidità grazie all’apporto della popolazione e per circa un mese la Basilicata è nelle mani dei partigiani, che restaurano le vecchie municipalità. José Borges decide di dare l’assalto alla città capoluogo, Potenza, ma sorge un contrasto insanabile con Carmine Crocco. La conquista di Potenza consentirebbe la costituzione di un governo nazionale sul suolo patrio e potrebbe rappresentare l’inizio dell’insurrezione generale, preludio della guerra di secessione auspicata dalla maggior parte della popolazione. Tuttavia, una guerra condotta da un esercito regolare, segnerebbe la fine del regno di Carmine Crocco e il suo rientro nella vita quotidiana. Nel momento decisivo il capobanda decide di ritirare i suoi uomini e di porre fine alla vittoriosa operazione.

José Borges è costretto a prendere la via di Roma per consigliarsi con il re in esilio. Braccato dall’esercito nemico e dalla guardia nazionale, fra i rigori di una stagione inclemente, risale la penisola fino alla frontiera pontificia ma, sorpreso all’ultima tappa da un drappello di bersaglieri, è fucilato con diciassette compagni presso Tagliacozzo.

In quei giorni, un altro generale carlista, il catalano Rafael Tristany, assume il comando delle bande operanti sui monti che dividono gli Abruzzi dallo Stato pontificio, in sostituzione del conte di Kalckreuth e del marchese de Namour, catturati e fucilati dagli italiani.

Rafael Tristany lavora instancabilmente per riorganizzare le truppe, ma la feroce repressione condotta dall’esercito sabaudo fa terra bruciata intorno alle sue truppe.

Nella primavera del 1863, dopo un anno di scaramucce poco incisive, è lanciata una grande offensiva concentrica, da tempo nei piani dei legittimisti, ma si esaurisce rapidamente; nel mese di giugno, Rafael Tristany è arrestato a Roma da soldati francesi (33).

La fucilazione di José Borges prima e l’arresto di Rafael Tristany poi, insieme con le menzionate difficoltà, causano una caduta dell’impegno politico, il quale, pure non spegnendosi, non raggiunse più i livelli iniziali.

La resistenza, tuttavia, prosegue in vaste zone del reame, segno visibile della diffusa e persistente ostilità popolare nei confronti della Rivoluzione, e assume sempre più i caratteri della guerriglia: l’epicentro si sposta dai centri abitati alle campagne, ai boschi, alle montagne e la lotta si frammenta in una miriade di episodi.

Nell’agosto del 1863, il Parlamento approva la legge Pica, detta così dal nome del proponente, che istituzionalizza la repressione.

Con il sistema generalizzato degli arresti in massa e delle esecuzioni sommarie, con la distruzione di casolari e di masserie, con il divieto di portare viveri e bestiame fuori dai paesi, con la persecuzione indiscriminata dei civili, si vuole colpire “nel mucchio”, per disgregare con il terrore una resistenza che riannodava continuamente le fila.

Per la prima volta viene introdotto nel diritto pubblico italiano l’istituto del domicilio coatto, sul modello delle deportazioni bonapartistiche, che risulta particolarmente odioso per la sua arbitrarietà. La moltiplicazione dei premi e delle taglie crea una “industria” della delazione, che è una ulteriore macchia indelebile nella repressione e ispira amare riflessioni sulla proclamata volontà moralizzatrice dei governi unitari nei confronti delle popolazioni meridionali.

Cure particolari sono dedicate alla guerra psicologica, condotta su larga scala mediante bandi, proclami e, soprattutto, servizi giornalistici e fotografici.

Le immagini dei combattenti, raffigurati in atteggiamento truce e con una fisionomia “inselvatichita”, o miseramente allineati per terra, nudi e crivellati di pallottole, sono utilizzate come forza deterrente contro la popolazione o per segnalare in maniera apologetica la vittoria degli unitari e rappresentano i primi esempi di una moderna “informazione deformante”.

In questo modo è distrutto il cosiddetto “manutengolismo”, cioè quel vasto movimento di sostegno e di fiancheggiamento alla guerriglia, che rappresentò un fenomeno così ampio e articolato socialmente da non poter essere stroncato con il solo ricorso alla legislazione penale, anche se eccezionale.

Nell’estate del 1863 è costituita un’unica zona militare, il cui comando è affidato al generale Emilio Pallavicini, conte di Priola, che attua la tattica della “persecuzione” incessante delle bande, mobilita la guardia nazionale, impone e ottiene la collaborazione delle autorità civili.

L’offensiva contro il grande brigantaggio si articola in quattro fasi serrate, dall’autunno del 1863 all’autunno del 1864, al termine delle quali le grandi bande a cavallo sono distrutte e i migliori comandanti sono uccisi o imprigionati.

Nonostante la sanguinosa repressione, la lotta armata conserva in numerose province il carattere policentrico e la virulenza dei primi anni; anzi, fra il 1866 e il 1868, mostra una generale recrudescenza.

Tuttavia, l’estinzione del focolaio lucano, che disarticola i collegamenti della guerriglia, la falcidie dei capi locali e l’affievolirsi della speranza in una soluzione favorevole determinano una stanchezza generale.

Nel 1866, Francesco II si rifiuta di incitare alla sollevazione il Mezzogiorno mentre l’esercito italiano combatteva nel Veneto contro l’impero austriaco. Consapevole della necessità di un appoggio esterno, che nessuna potenza europea sembrava disposta a offrirgli, il re vuole evitare che si ripetano le atrocità con cui erano state soffocate le insurrezioni precedenti. L’anno seguente, il sovrano scioglie il governo borbonico in esilio.

Nel gennaio 1870, il governo italiano sopprime le zone militari nelle province meridionali, sancendo così la fine ufficiale del brigantaggio. La resistenza non è ancora terminata, ma è venuto meno qualsiasi carattere di azione collettiva, si è affievolito l’appoggio popolare e la guerriglia degenera spesso in banditismo.

Quando le bellicose energie sono esaurite, la secessione si manifesta più pacificamente, ma non meno drammaticamente, nella grandiosa emigrazione transoceanica della nazione “napoletana”, che coinvolse alcuni milioni di persone.

Gli ultimi combattenti si aggregano alle formazioni carliste, tornate in Spagna dopo l’abdicazione di don Juan e la successione del dinamico Carlos VII. Il numero dei napoletani è molto limitato, ma la loro presenza ha un significato emblematico: sotto la bandiera del legittimismo, carlisti spagnoli e borbonici napoletani combattono ancora contro i Savoia, sul trono spagnolo dal 1870, e contro la Rivoluzione.

La resistenza antiunitaria non riuscì

a ripetere il successo dell’armata della Santa Fede.

In primo luogo, era mutata la situazione internazionale. Il fronte conservatore e la Santa Alleanza si erano dissolti con la guerra di Crimea: l’Inghilterra aveva sposato la causa rivoluzionaria e trascinato dietro di sé la Francia di Napoleone III, isolando l’impero austriaco. Anche i Borboni di Spagna fecero poco per aiutare il ramo dinastico napoletano, a causa della politica di compromesso seguita dal governo della Unión Liberal e per l’impossibilità di concertare un’azione comune con la Francia o con l’Austria, ambigua l’una, incerta e rinunciataria l’altra.

In secondo luogo, gli insorgenti del 1799 combatterono contro un esercito impegnato su molteplici fronti e schierato sulla difensiva, mentre i combattenti del 1860-1870 si scontrarono frontalmente con lo Stato unitario, di cui non conoscevano i meccanismi e che potè concentrare per alcuni anni forze imponenti nel Mezzogiorno.

L’esercito sabaudo non riuscì per lungo tempo a venire a capo della ostinata guerriglia condotta da un numero inferiore ed estremamente fluttuante di armati, ma la proclamazione dello stato d’assedio, la legislazione eccezionale, le atrocità, le stragi indiscriminate, il terrore, il tradimento prezzolato stroncarono la volontà di resistenza della popolazione.

Infine, la reazione popolare, spontanea e generale, non fu autonoma, perché quasi ovunque mancò la guida di una classe dirigente valida e ben determinata. “Non ci fu un cardinale Ruffo”, era scritto su uno dei pannelli della mostra napoletana sul brigantaggio, a conferma dell’assenza determinante di elementi locali dotati della tempra e dell’acume di colui che fu artefice della vittoria della Santa Fede.

Francesco Pappalardo

***

(1) Salvatore Battaglia, Grande Dizionario della Lingua italiana, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino 1962, vol. II, voce Brigantaggio, p. 375.

(2) Ibid., voce Brigante, p. 376.

(3) Manlio Cortelazzo e Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, Zanichelli, Bologna 1979, vol. I, voce brigànte, p. 166.

(4) Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIX et du XX siècle (1789-1960) publié sous la direction de Paul IMBS, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Parigi 1975, vol. IV, voce Brigand, p. 958.

(5) M. Cortelazzo e P. Zolli, op. cit., p. 166.

(6) Alfonso Scirocco, Briganti e potere nell’Ottocento in Italia: i modi della repressione, in Archivio storico per la Calabria e la Lucania, anno XLVIII, 1981, p. 81.

(7) Giuseppe Galasso, Intervista sulla storia di Napoli, a cura di Percy Allum, Laterza, Bari 1978, p. 131.

(8) Il Mezzogiorno esce da due secoli di dominazione spagnola in condizioni ben lontane da quella immagine di miseria e di degrado che viene comunemente offerta. Fondamentale per la conoscenza della Napoli spagnola è ancora l’opera di Francisco Elías de Tejada y Spínola, Napoles Hispanico, 5 voll., Montejurra, Madrid e Siviglia, 1958-1964.

(9) Rosario Villari, Mezzogiorno e contadini nell’età moderna, Laterza, Bari 1977, p. 137.

(10) Marco Tangheroni, Prefazione a Francesco Mario Agnoli, Andreas Hofer, eroe cristiano, Res Editrice, Milano 1979, p. 8.

(11) Benedetto Croce, Storia del regno di Napoli, Laterza, Bari 1980, p. 200.

(12) Niccolò Rodolico, Il Popolo agli inizi del Risorgimento nell’Italia meridionale. 1798-1801, Le Monnier, Firenze 1926, p. XIII.

(13) Cfr. il mio 1799: la crociata della Santa Fede, in Quaderni di “Cristianità”, anno I, n. 3, inverno 1985, pp. 34-50.

(14) Giovanni Cantoni, L’Italia tra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, saggio introduttivo a Plinio Corrêa de Oliveira, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, 3a ed. accresciuta, Cristianità, Piacenza 1977, p. 13.

(15) “Era un termine questo nuovo nella lingua napoletana e lo aveva sempre ignorato il legislatore: a Napoli erano sempre stati indicati come banditi o fuorbanditi i fuori legge datisi alla campagna e come proditores, distinti dai primi, i ribelli scesi in armi contro il potere costituito” (Tommaso Pedio, L’insurrezione antifrancese in Basilicata nel 1806, in Archivio Storico Italiano, anno CXL, 1982, n. 514, disp. IV, p. 604).

(16) G. Cantoni, op. cit., p. 14.

(17) Sergio Riccio, L’opinione pubblica, in Brigantaggio lealismo repressione nel Mezzogiorno. 1860-1870, Gaetano Macchiaroli, Napoli 1984, p. 73.

(18) Cfr. Francesco Saverio Nitti, Il brigantaggio durante il regime borbonico, in Idem, Gli scritti sulla questione meridionale. Saggi sulla storia del Mezzogiorno, emigrazione e lavoro, a cura di Armando Saitta, Edizione Nazionale delle opere di Francesco Saverio Nitti, Laterza, Bari 1958, vol. I, pp. 41 ss.

(19) Giustino Fortunato, Lettera a Nello Rosselli, del 4-4-1927, in Idem, Carteggio. 1926-1932, Laterza, Bari 1980, pp. 14 ss.

(20) Gino Doria, Per la storia del brigantaggio nelle province meridionali, in Archivio Storico per le Province Napoletane, nuova serie, anno XVII (1931), p. 388.

(21) Cfr. B. Croce, Il romanticismo legittimistico e la caduta del regno di Napoli, in Idem, Uomini e cose della vecchia Italia, serie seconda, Laterza, Bari 1927, pp. 307-339.

(22) G. Galasso, Unificazione italiana e tradizione meridionale nel brigantaggio del Sud, in Archivio Storico per le Provincie Napoletane, terza serie, anno XXII (1983), p. 15.

(23) Franco Molfese, Storia del brigantaggio dopo l’Unità, Feltrinelli, Milano 1979, p. 342.

(24) Idem, Lo Stato unitario e il suo difficile debutto, in Storia della società italiana, vol. XVIII, Teti, Milano 1981, p. 94.

(25) Ibidem.

(26) Tommaso Pedio, Reazione e brigantaggio in Basilicata, in Archivio Storico per le Province Napoletane, terza serie, anno XXII (1983), p. 275.

(27) “Sarebbe un’impresa assai ardua tentare una classificazione, sia pure sommaria, degli innumerevoli libri, opuscoli e libelli reazionari ed antiunitari che inondarono l’Italia nel decennio 1860-70” (Luisa Gasparini, Il pensiero politico antiunitario a Napoli dopo la Spedizione dei Mille. La Biblioteca politica di Francesco II, Società Tipografica Modenese, Modena 1953, p. 23).

(28) Cfr. il testo del pannello, in Brigantaggio lealismo repressione nel Mezzogiorno. 1860-1870, cit., p. 127; della mostra ho fatto stato nel mio “Brigantaggio lealismo repressione nel Mezzogiorno. 1860-1870”, in Cristianità, anno XIII, n. 117, gennaio 1985. In tema di lealismo, cfr. G. Cantoni, Lealismo e rivoluzione: Ideali contrapposti, in La Fedelissima Città di Gaeta nel Tramonto delle Due Sicilie. Convegno tradizionalista. 14 e 15 Febbraio 1992. Atti, Gaeta (Latina) 1993, pp. 55-60.

(29) “E così, lungo il corso dell’800, si assistè a continue sollevazioni popolari, delle quali il significato politico più generale fu senza dubbio reazionario, specie nel ’60, ma tutte, direttamente o quasi, originate da cause demaniali” (Gaetano Cingari, Giustino Fortunato e il Mezzogiorno, Parenti, Firenze 1954, pp. 95-96).

(30) Carlo Tullio Altan, Il brigantaggio post-unitario. Lotta di classe o conflitto di civiltà?, in AA.VV., Italia moderna. Immagini e storia di un’identità nazionale, vol. I, Banca Nazionale del Lavoro, Milano 1982, pp. 99-117.

(31) G. Cantoni, op. cit., p. 16.

(32) Giuseppe Oreglia di Santo Stefano S.J., Sopra la nota del Barone Ricasoli del 24 agosto 1861, in La Civiltà Cattolica, serie IV, vol. XI, 6-9-1861, pp. 686 e 691-692.

(33) Non va trascurato il ruolo repressivo nei confronti della guerriglia legittimistica svolto dal corpo di spedizione francese a Roma, nonostante le accuse di connivenza lanciate con frequenza dalla stampa italiana.

Cristianità n. 223 (1993)

All’indice delle dichiarazioni e dei documenti Dichiarazioni e documenti

Il 6 agosto 1993, nel quadro del convegno su La contrarrevolución legitimista (1688-1876), organizzato dall’Università Complutense di Madrid a San Lorenzo de El Escorial, Francesco Pappalardo ha tenuto una relazione su Il brigantaggio, di cui presentiamo il testo riveduto e annotato.

fonte

https://www.eleaml.org/sud/briganti/briganti_223.html#Crocco

invio in corso...

invio in corso...