Le industrie nel Regno delle Due Sicilie (seconda parte)

Altra industria nella quale il Meridione primeggiava era quella della carta, che veniva esportata finanche in Inghilterra. Le aziende, nelle quali complessivamente lavoravano più di 3.000 operai, si trovavano principalmente nella zona di Amalfi e nella valle del Liri, territori ricchi di acqua, fondamentale per varie fasi della produzione.

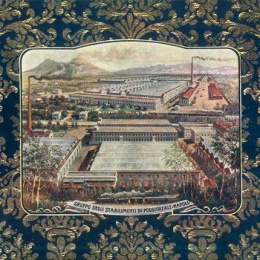

Nell’Amalfitano questa attività aveva radici antichissime, risalenti addirittura al Medio Evo, e vi erano 60 impianti di diverse dimensioni (in alcuni dei quali, resi nuovamente funzionanti e aperti ai visitatori, è possibile ancora ammirare le tecniche di lavorazione dell’epoca). Nella valle del Liri la prima azienda sorse nel 1812 sul fiume Fibreno ad opera del francese Carlo Antonio Beranger, ma dopo poco venne rilevata dal connazionale Carlo Lefebvre, uomo d’affari attivo nel regno napoletano in diverse iniziative industriali e finanziarie (come ricorda lo storico dell’economia Luigi De Matteo in ‘Una economia alle strette nel Mediterraneo’, ESI, 2013). La sua cartiera presto ebbe 500 addetti e arrivò ad essere la maggiore in Italia, attraendone numerose altre nella zona, che così divenne il principale distretto del settore nella penisola. Tra le altre fabbriche vanno ricordate quella di Pietro Coste, già socio del Beranger, sorta nel 1821, quella di Francesco Gemmiti e Carlo Gigli, sorta nel 1823, quella di Raffele Di Marzio, sorta nel 1827, quella di Giuseppe Courrier, sorta nel 1832, quella del conte Francesco Lucernari, sorta nel 1836 e quella della famiglia Sorvillo, sorta nel 1841.

Nel campo metalmeccanico, come abbiamo visto nella precedente puntata, c’erano imprese private di rilievo, in buona parte fondate da stranieri, ma le maggiori erano i colossi statali di Pietrarsa e Mongiana. Il Reale Opificio Meccanico e Politecnico di Pietrarsa, nato nel 1840, fu voluto da Ferdinando II per evitare che il regno dipendesse dall’estero per l’approvvigionamento dei materiali ferroviari e in breve divenne la principale struttura italiana nel settore. Infatti proprio dallo stabilimento di Portici il Regno di Sardegna acquistò la locomotrice per la sua prima linea, la Torino-Moncalieri, inaugurata nel 1848, che fu il tratto iniziale della Torino-Genova, portata a termine nel 1853. In questi cinque anni il Piemonte acquistò altre sette locomotrici dall’opificio borbonico, fino a quando nel 1854 la sua principale fabbrica metalmeccanica, l’Ansaldo, non fu finalmente in grado di produrne. Questo dato nella sua essenzialità rende conto del ritardo tecnologico che l’industria piemontese (la principale del Nord, non dimentichiamolo) scontava rispetto a quella del Regno delle Due Sicilie. La produzione di Pietrarsa, dove si svolgeva anche un’importante funzione didattica, non era limitata al campo ferroviario, ma era ampia e comprendeva tra l’altro motori per navi, macchine utensili e proiettili per l’artiglieria.

L’Ansaldo, che aveva la sede a Sampierdarena, venne fondata nel 1853 da Carlo Bombrini, Filippo Penso e Raffaele Rubattino (l’armatore che nel 1860 fornì le navi a Garibaldi). Bombrini (personaggio che incontreremo più volte e in vesti diverse nel mondo finanziario dell’epoca) ne fu l’amministratore delegato, mentre il suo primo presidente fu l’architetto e ingegnere Giovanni Ansaldo, titolare all’epoca di cattedra universitaria e personaggio dall’ingegno poliedrico, tant’è vero che come architetto progettò e realizzò diverse ville e partecipò al restauro di chiese. Prima del 1860, però, la fabbrica genovese non raggiunse mai le dimensioni di Pietrarsa e infatti arrivò al massimo a impiegare 600 operai, mentre quella napoletana ne impiegava quasi 1.100.

Anche nell’industria dell’acciaio, altro settore chiave nell’economia dell’epoca, le strutture del Regno delle Due Sicilie erano più progredite rispetto a quelle del Regno di Sardegna. Le quantità trattate grosso modo erano equivalenti (45.000-50.000 tonnellate annue), ma nel primo i costi erano decisamente minori. La sua produzione, infatti, in sostanza era concentrata in tre siti, due statali e uno privato, che erano tutti nelle Serre calabresi, mentre nel regno sabaudo la produzione era frazionata in quasi trenta impianti, sparsi sull’intero territorio, e questo rendeva la lavorazione meno economica, senza considerare i maggiori oneri per il trasporto dei materiali (basta pensare che buona parte degli impianti erano in Val d’Aosta). Tra le fonderie meridionali, quella borbonica di Mongiana era la più importante, ma di un certo rilievo era anche quella privata, che apparteneva ai principi Filangieri di Satriano (come molti altri nobili capitalisti, diventati imprenditori) e sorgeva a Razzona, nel cuore dei loro possedimenti in Calabria.

La Real Ferriera di Mongiana fu costruita tra il 1768 e il 1771 dall’architetto e ingegnere Mario Gioffredo (che a Napoli ha realizzato opere pregevoli, come la Chiesa dello Spirito Santo e palazzo Partanna, ed è stato il primo a scrivere un trattato di architettura nell’epoca moderna). In seguito diversi ammodernamenti e ampliamenti la resero non solo la maggiore industria del settore in Italia, ma addirittura una delle maggiori nell’Europa continentale. Le Serre calabresi erano state scelte come sede dell’attività siderurgica innanzi tutto per la presenza delle miniere di ferro, sfruttate addirittura dai tempi dei Normanni, che erano più di trenta e si trovavano nel territorio di Pazzano, ma anche per i numerosi e abbondanti corsi d’acqua, adoperata all’epoca per il raffreddamento dei forni. Nel 1833 lo Stato costruì un’altra fonderia di dimensioni più ridotte nel villaggio di Ferdinandea, nato per accogliere gli operai che lavoravano a Mongiana, e da questo nel 1837 venne realizzata una strada diretta fino al porto di Pizzo, dal quale le navi trasportavano i materiali alle loro destinazioni. Accanto ai due siti statali e a quello privato in Calabria sorsero numerose fabbriche, che utilizzavano l’acciaio e che diedero vita a un vero e proprio distretto industriale. Tra queste fabbriche la più antica e la più importante era quella di armi, fondata nel Settecento, che grazie alle continue innovazioni e al costo contenuto delle leghe utilizzate, riusciva a realizzare prodotti di elevata qualità, ma competitivi da un punto di vista economico. Dal suo stabilimento uscivano mitraglie, cannoni e in particolare fucili, che erano molto rinomati. Per concludere, ricordiamo che nel 1860 era stato completato un nuovo impianto siderurgico ad Atina, nel Lazio meridionale (altro territorio con antiche miniere di ferro e ricco d’acqua). Le sue dimensioni erano rilevanti, ma la sua attività venne interrotta dopo l’annessione e non fu più ripresa.

Nel regno c’erano ancora due importanti industrie metalmeccaniche statali, i cantieri navali di Castellammare di Stabia e del Regio Arsenale di Napoli. Il primo, che era anche il maggiore in Italia, occupava 1.800 operai e il secondo, che era gestito dalla marina militare, ne occupava 1.600. Considerato che gli addetti del settore in tutta la penisola erano 6.650, il golfo di Napoli, quindi, con i 3.400 delle due strutture principali e con gli altri delle strutture minori, ne ospitava molto più della metà.

Le imprese nelle Due Sicilie in totale erano circa 5.000, come ricorda lo storico Gennaro De Crescenzo nello studio ‘Le industrie del Regno di Napoli’(Grimaldi, 2012), nel quale sono riportati numerosi e importanti documenti sinora inediti. Tra le tante vanno citate ancora almeno quelle della pasta, che veniva esportata in tutto il mondo, quelle del corallo, che nella sola Torre del Greco erano 40 e davano lavoro a quasi 3.200 operai (come riporta Michele Vocino in ‘Primati del Regno di Napoli’, Mele, 1959), e quelle della porcellana, sorte attorno alla Real Fabbrica di Capodimonte. Quest’ultima nacque nel 1743 su iniziativa di Carlo III e venne costruita, insieme all’annessa chiesa di San Gennaro, dall’architetto Ferdinando Sanfelice nel cuore del parco della reggia, destinata a raccogliere le collezioni d’arte del giovane re, che rappresenteranno il nucleo della prestigiosa pinacoteca napoletana e del museo archeologico nazionale. (Gli edifici che ospitavano l’opificio sono attualmente occupati da un istituto, dedicato al noto decoratore Giovanni Caselli, dove si insegna la lavorazione della ceramica e delle sue varianti più pregiate, tra le quali ovviamente la porcellana.)

Enrico Fagnano

fonte

invio in corso...

invio in corso...